Einführung in die antike

komplexe Betrachtungsweise

Diese Website möchte einen umfassenden und tieferen Einblick in den Häretiker Markion (oder auch Marcion genannt) von Sinope und den Markionitismus des 2.Jhds. n.Chr. leisten und richtet sich vor allem an Leser, die bereits mit diesem Thema vertraut sind. In der modernen neutestamentlichen Wissenschaft und seiner Textkritik gibt es seit August Hahn (1823) zahlreiche Literatur über Markion, so dass ich nur auf das Werk Adolf von Harnacks (Marcion: das Evangelium vom fremden Gott, 1921) und die internationale Fachkonferenz zu Markion am 15.-18. August 2001 in Mainz (Gerhard May, Katharina Greschat, Marcion und seine kirchengeschichtliche Wirkung, 2004) verweisen möchte, die eine gute und übersichtliche Zusammenfassung über die neuere Forschungsarbeit bietet.

Im Gegensatz aber zu diesen gängigen Darstellungen, die neuzeitlich anmuten (individualistisch, subjektivistisch, formlos, personalisierend), soll hier die antike komplexe Betrachtungsweise zur Geltung kommen, die sich aus eigener jahrzehntelanger Forschungsarbeit ergeben hat und die markionitischen Quellentexte dreideutig auffasst. Denn trotz sorgfältiger Analyse und Studium der markionitischen Quellen vonseiten vieler Forscher konnten weder ein stringentes Gesamtbild seiner Emendationen erzielt noch eine einheitliche Terminologie ermittelt werden, die eine genaue Zuordnung der Begriffe zu dem jeweiligen Testament (AT bzw. NT) ermöglichen würde. Ausschlaggebend für eine eindeutige Unterscheidung der Begriffe zwischen AT und NT innerhalb eines Satzes ist nicht deren Inhalt, sondern deren Form, die durch den jeweiligen Satz zum Ausdruck kommt.

Das menschliche Leben in seiner Ganzheit spielt sich ab in Formen, wenn man sowohl seine äußere sichtbare Tat als auch seine inneren Verhältnisse gemeinsam in Betracht zieht. Jede einzelne Handlung hat ihre eigene besondere Form, die von dem äußerlichen Aussehen und der inneren Struktur abhängt. Somit tritt das menschliche Leben, je nachdem wie dieser ganzheitliche Zustand aussieht, formal in Erscheinung. Diese Ganzheit wird in der neutestamentlichen Literatur durch eine dreideutige komplexe Sprache, die sowohl Inhalt als auch Form besitzt, vermittelt.

Für die Herleitung und eine gründliche Darstellung dieser ganzheitlichen Ausdrucksform mitsamt ihren Quellenangaben verweise ich auf meinen Artikel "Die Sprache des NT als dreideutige komplexe Ausdrucksform", der hier als Pdf-Dokument zum Download zur Verfügung steht und Ende 2019 bei Herrn Prof. Konradt in Heidelberg für die Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft (ZNW) eingereicht, aber "vom Herausgeberkreis der ZNW auf der Grundlage der Gutachten nicht zur Veröffentlichung empfohlen wurde".

Aufbau und Form der neutestamentlichen Sprache

Die Sprache des NT und der gesamten patristischen Literatur ist dreideutig, um eine Möglichkeit zu schaffen, diese Ganzheit der Handlungen und Begebenheiten exakt und adäquat beschreiben zu können. Die dreifache Auslegung eines jeden Satzes bzw. Satzgliedes ergibt sich aufgrund von unterschiedlichen Betonungsstrukturen, die an dem jeweiligen Satz angelegt werden können. Somit gewinnt das Hören der Texte gegenüber dem Sehen eine herausragende Bedeutung, das bei der scriptio continua der alten Handschriften, die weder das Spatium noch die Interpunktion kennen, unabdingbar ist.

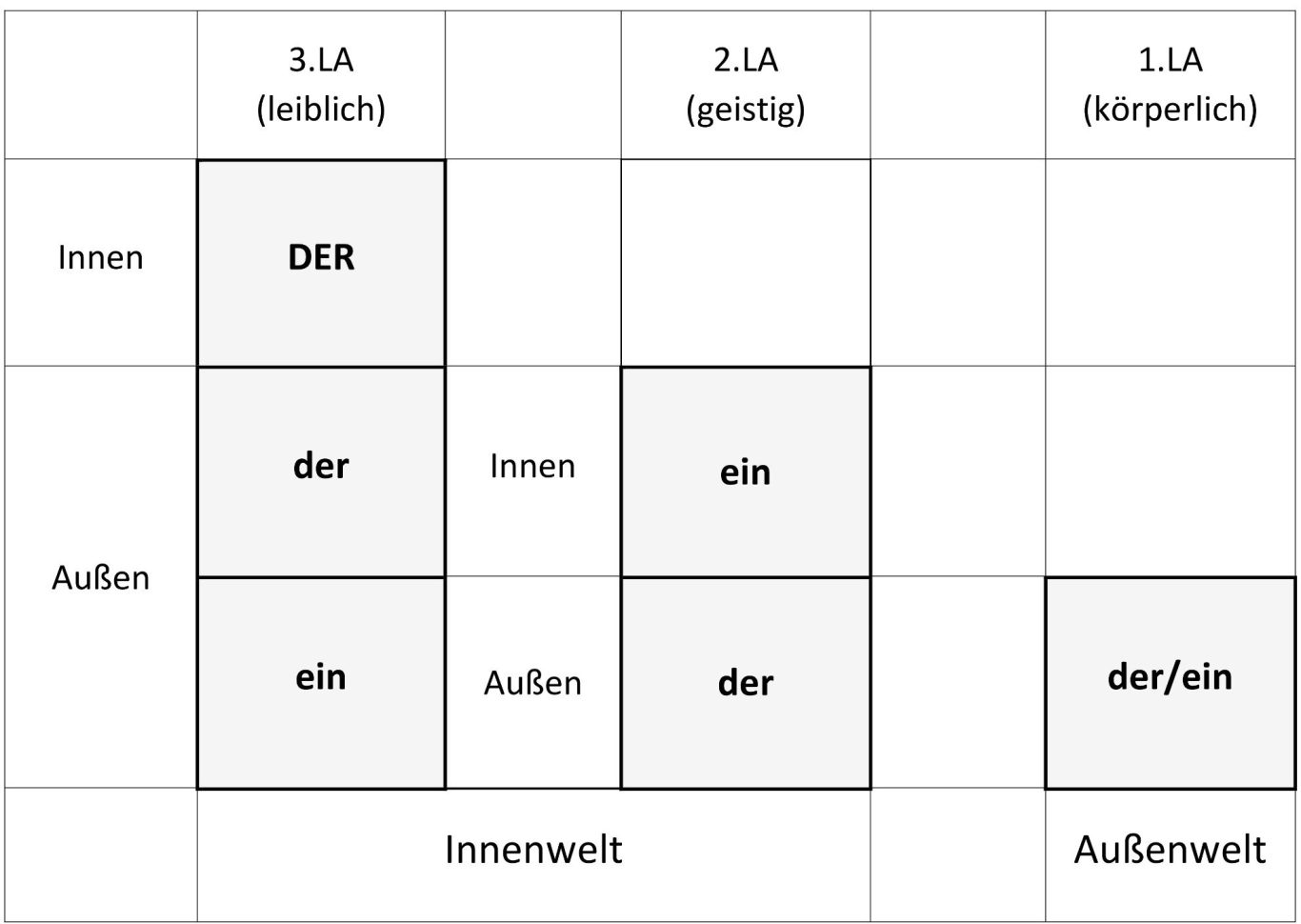

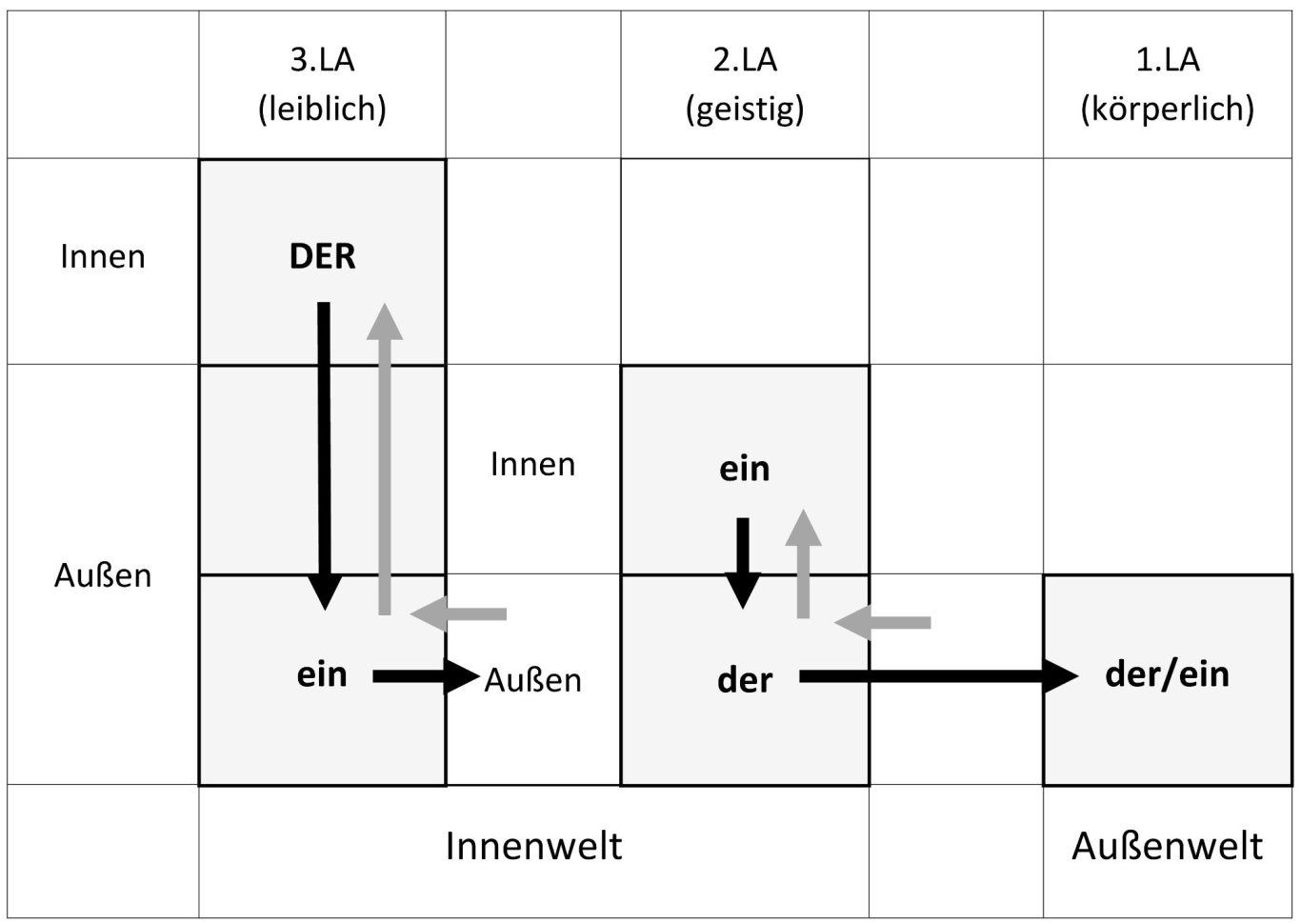

Die erste Auslegungsmöglichkeit beschreibt allgemein das geschichtliche Ereignis in der Außenwelt und ist in der Regel die einfachste Art und Weise den Text zu lesen. Sie wird mit 1.LA (erste Lesart) bezeichnet, mag auch dieser Terminus bereits in der neutestamentlichen Wissenschaft für das Lesen verschiedener Textvarianten Anwendung finden. Die zweite Auslegungsmöglichkeit (2.LA) erklärt die inneren geistigen Verhältnisse während dieses Ereignisses, so dass ein direkter Bezug zur Außenwelt geschaffen wird. Diese ontische Betrachtungsweise unterscheidet in der geistigen Innenwelt zwischen unbestimmten und bestimmten Entitäten, also zwischen z.B. einem Menschen und dem Menschen, mag auch im Griechischen der unbestimmte Artikel und im Lateinischen sowohl der unbestimmte als auch bestimmte Artikel nicht explizit gegeben sein, er ist wie auch das Subjekt im Verb dennoch implizit vorhanden. Die dritte Lesart (3.LA) schildert den leiblichen Vollzug dieser Handlung, wobei in der leiblichen Innenwelt ebenfalls zwischen unbestimmter und bestimmter Entität unterschieden wird.

Da in der gesamten neutestamentlichen Literatur immer strikt zwischen geistigen und leiblichen Verhältnissen unterschieden wird, so dass es zu keinen Überschneidungen kommt, und auch bei vorwiegend geistigen Handlungen die leibliche Komponente immer eigenständig mitberücksichtigt wird, konnte in der geistigen Innenwelt die unbestimmte Entität eindeutig einer inneren Sphäre und die bestimmte Entität einer äußeren Sphäre zugeordnet werden. Ein Mensch also, wenn er sich in sein geistiges Haus der inneren Sphäre zurückzieht, denkt etwas Unbestimmtes. Im Gegenzug denkt der Mensch etwas Bestimmtes, wenn er aus seinem inneren geistigen Haus herauskommt und somit sein Geist der Öffentlichkeit sichtbar wird z. B. beim lauten Sprechen zu Mitmenschen. Der geistige Inhalt und auch die Form dieser sprachlichen Mitteilung ist also bestimmt und eben nicht unbestimmt. In der leiblichen Innenwelt sind die Verhältnisse genau umgekehrt: Der Mensch, wenn er aus seinem leiblichen Haus der inneren Sphäre heraustritt, vollzieht eine unbestimmte Tat in der äußeren räumlichen Sphäre, während sie im Haus bestimmt ist. Neben diesen beiden Positionen gibt es in der leiblichen Innenwelt noch eine Mittelposition zwischen häuslicher bestimmter Tat innen und außer Haus stattgefundener unbestimmter Tat außen. Sie wird außerhalb der Hauses vollzogen, gelangt aber nicht so sehr in den Vordergrund wie die äußere leibliche unbestimmte Tat und wird in der neutestamentlichen Literatur immer mit bestimmten Artikel wiedergegeben. Um sie von der ebenfalls bestimmten Handlung der inneren leiblichen Sphäre unterscheiden zu können, wird in den Übersetzungen der bestimmte Artikel der inneren Handlung mit Großbuchstaben dargestellt (also z.B. DER Mensch) und die Handlung der Mittelposition mit Kleinbuchstaben (also z.B. der Mensch oder am Satzanfang: Der Mensch).

Folgende Grafik soll alle Strukturen und Verhältnisse veranschaulichen, um einen Überblick zu bekommen hinsichtlich der einzelnen Einteilungen der jeweiligen Sphären. Da die dreideutige neutestamentliche Sprache die Handlungen und Begebenheiten ganzheitlich beschreibt, bietet sich für die erste Lesart der Außenwelt (1.LA) der Terminus körperlich an, um ihn passend und einheitlich zur geistigen und leiblichen Innenwelt der 2. bzw. 3.LA abzugrenzen.

Durch diese Aufteilung in körperlich, geistig und leiblich beschreibt die 1.LA das reine Aussehen einer Handlung, die durch die Ausklammerung der Leiblichkeit sehr oberflächlich erscheint und einen zweidimensionalen Charakter - ähnlich einem Bild - bekommt, dem die Tiefenschärfe fehlt. Die 2.LA dokumentiert den Zweck und die Absicht einer Handlung und macht damit Aussagen über ihre Gerichtetheit. Die 3.LA schließlich schildert die Beschaffenheit einer Handlung, die Art und Weise ihres leiblichen Vollzuges und ihrer räumlichen Durchdringung. Die körperliche Außenwelt der 1.LA erscheint räumlich plural, auch wenn die 3.Dimension der Tiefe nicht genügend zur Geltung kommt, während die geistige Innenwelt der 2.LA sich nur zeitlich singulär kundtut. Mögen auch plurale Begriffe wie die Menschen vorkommen, sie repräsentieren bei sich nur einen einzigen geistigen Inhalt. Die 3.LA der leiblichen Innenwelt ist sowohl räumlich plural als auch zeitlich singulär, wobei die räumlich plurale Sphäre eindeutig der leiblichen Außenwelt, also hier das Außen mit der und ein, zugeordnet wird. Und die zeitlich singuläre Sphäre entspricht der leiblichen Innenwelt, also hier das Innen mit DER. Somit können plurale bestimmte Begriffe wie die Menschen der leiblichen Außenwelt eindeutig zugewiesen werden. Die zeitlich singuläre Sphäre der leiblichen Innenwelt (DER) bekommt durch diese vertikale Aufteilung einen Charakter von einer Art "leiblichen Absicht", so dass äußere leibliche und sichtbare Handlungen ohne ihre Beteiligung als unkontrolliert, sich frei bewegend, herumschwirrend und dementsprechend mit ihrer Beteiligung als kontrolliert und bestimmten Mustern folgend vollzogen werden.

Die komplexe Exegese von Lk 6,43-45 als Beispiel

Das lukanische Baumgleichnis (Lk 6,43-45) bietet sich idealerweise an, um die neutestamentliche Sprache als dreideutige komplexe Ausdrucksform darzustellen und nachzuweisen. Denn wer mit übereinstimmt, dass aus Dornen ein Dornbusch entstehen kann, und ein verfaulter Baum hinsichtlich seiner Standhaftigkeit und stechenden Charakters seiner abgestorbenen Zweige einem Dornbusch gleicht, der eine schöne Frucht hervorbringt, die mit einer Weintraube gleichgesetzt werden kann, der muss mehrere Lesarten und Auslegungsmöglichkeiten anerkennen und zugestehen! Um ein kohärentes und in sich schlüssiges Gedankengebäude dieses Abschnittes zu entwickeln, ist es sinnvoll mit Lk 6,45 zu beginnen. Es wird folglich zuerst das Ergebnis geschildert, bevor im Nachhinein auf die Voraussetzungen und Gründe für dieses Zustandekommen eingegangen wird. Überdies bietet sich der Vers Lk 6,45 als Einstieg an, weil er als Ausnahme in der 1.LA auch auf die geistigen und leiblichen Verhältnisse eingeht. Er schildert den guten und bösen Menschen des Alten Testaments, eingebettet in seiner Kultur.

Die erste Auslegungsmöglichkeit der 1.LA von Lk 6,45 wird mit römischer Ziffer eins gekennzeichnet und die Betonungsstruktur innerhalb dieses Satzes mit den Symbolen "<" und ">" und "|" kenntlich gemacht. (Die Texte stammen alle aus Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 27.Auflage 6.Druck, 1999)

Lk 6,45-I:

<ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος | ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας> <προφέρει τὸ ἀγαθόν,

καί> <ὁ πονηρὸς | ἐκ τοῦ πονηροῦ> <προφέρει τὸ πονηρόν· |

ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας> <λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.

Hin zur Pfeilspitze nimmt die Betonung der einzelnen Wörter kontinuierlich zu, während der senkrechte Balken ("|") eine größere Pause darstellt als das Aufeinandertreffen zweier Pfeilspitzen ("> <"). Da dadurch die Stellung jedes einzelnen Wortes entscheidend ist, kann eine freie Übersetzung nicht mehr angewandt werden. Der Text muss daher so wortgleich wie möglich in dieser Reihenfolge übersetzt werden. Die Betonungsstruktur der 1.LA bietet die einfachste Art und Weise des Lesens des Textes. Zu dieser Lesart, die den ersten Teil der dreideutigen komplexen Sprache des NT mit ihrem Schwerpunkt auf Inhalt und Form darstellt, kommt eine weitere Auslegungsmöglichkeit und Sichtweise hinzu, die sich von dieser dreideutigen kohärenten Ausdrucksform abgrenzt und dem normalen Volk vorbehalten ist. Somit teilt sich die 1.LA mit ihrer einfachsten Betonungsstruktur in zwei Verständnisweisen auf, die ich als Exos-LA (Lesart der Exoteriker) und Esos-LA (Lesart der Esoteriker) bezeichnen möchte.

Die Exos-LA hat ihren Schwerpunkt auf der sichtbaren und hörbaren Außenwelt und besitzt keine Aussage über jedwede Form, die von den Exoterikern nicht erkannt wird. Für die Exos-LA ist das Verständnis des lukanischen Baumgleichnisses Lk 6,43-45 leicht nachvollziehbar und wird in Lk 6,44 zusammengefasst: Jeder Baum wird an der eigenen Frucht erkannt. Das bedeutet hinsichtlich des Gleichnisses, dass der böse Mensch Böses spricht und der gute Mensch Gutes, und man vom Inhalt des Gesprochenen auf den Menschen schließen kann. Das ist alles! Die Exos-LA darf jedoch nicht beiseitegelassen werden, sondern bietet einen weiteren und nützlichen Baustein im Gesamtverständnis des jeweiligen Satzes. Bei der Übersetzung der anderen Lesarten wird daher in bestimmten Fällen auch auf die Exos-LA einzugehen sein.

Bei dieser genaueren Übersetzung wird versucht, jedes Wort mit einem Begriff wiederzugeben, der die ganze Begriffssphäre dieses Wortes für alle Lesarten abdeckt. In Klammern hinter jedem einzelnen Wort wird dann der spezifische Inhalt für die jeweilige Lesart angegeben, wenn es für nötig erachtet wird. Betonungsspitzen innerhalb des Satzes werden mit dem Symbol "(!)" kenntlich gemacht, wobei die Platzierung immer hinter dem jeweiligen Wort in der jeweiligen Betonungsrichtung erfolgt. D. h. in der nach links gerichteten Betonungsrichtung ("<") erscheint dieses Symbol vor dem betonten Wort und in der nach rechts gewandten Betonungsrichtung (">") danach. Die Übersetzung der 1.LA von Lk 6,45 lautet daher wie folgt:

<Der (!) gute Mensch/(körperlich) | aus/(lokal: bez Verb) des guten Speichers/(lokal: Vorratskammer) des Herzens/(geistig und leiblich)> <vorträgt/(lokal: von innen nach außen) das Gute,

und> <der (!) böse (Mensch) | aus/(lokal: bez Verb) des bösen (Speichers des Herzens)> <vorträgt/(lokal: von innen nach außen) das Böse;

aus/(lokal: bez Verb) nämlich/(bez unbestimmten Artikel) eines (!) Überflusses/(lokal: stark angefüllter Überrest) eines Herzens/(geistig und leiblich)> <redet/(transitiv: weist an) der Mund/(äußeres Erscheinungsbild mit Öffnung) seiner/(bez guten und bösen Menschen).

In dieser Betonungsstruktur der 1.LA beziehen sich alle Präpositionen auf das jeweilige Verb. Sie sind daher bezüglich (bez) des Verbs und alle lokal zu verstehen, so dass das Verb προφέρει ausschließlich eine lokale Bedeutung erhält und der Speicher einer Vorratskammer entspricht, aus dem etwas entnommen und nach außen getragen wird. Das περισσεύματος als Überfülle stellt einen stark angefüllten Überrest als Abteil dar, der neben der Vorratskammer sich befindet. Da das zweite Verb λαλεῖ keine ausschließliche lokale Bedeutung besitzt, sich aber auf das erste Verb προφέρει bezieht, übernimmt mehr der Ausdruck ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας den zurückgelegten Weg des Gesprochenen und wäre mehr mit aus einem Überrest eines Herzens heraus zu übersetzen. Die Betonungsspitzen beziehen sich im ersten Satzteil auf ἀγαθὸς und πονηρὸς, so dass hier der gute und der böse Mensch gegenübergestellt werden, und im zweiten Satzteil auf den unbestimmten Artikel von περισσεύματος, der implizit gegeben ist und durch das γάρ hervorgehoben wird. In der Exos-LA, die keinen Wert auf die Form legt und nicht zwischen unbestimmten und bestimmten Entitäten unterscheidet, betont das γάρ die Überfülle und damit das energische und couragierte herzhafte und emotionale Sprechen.

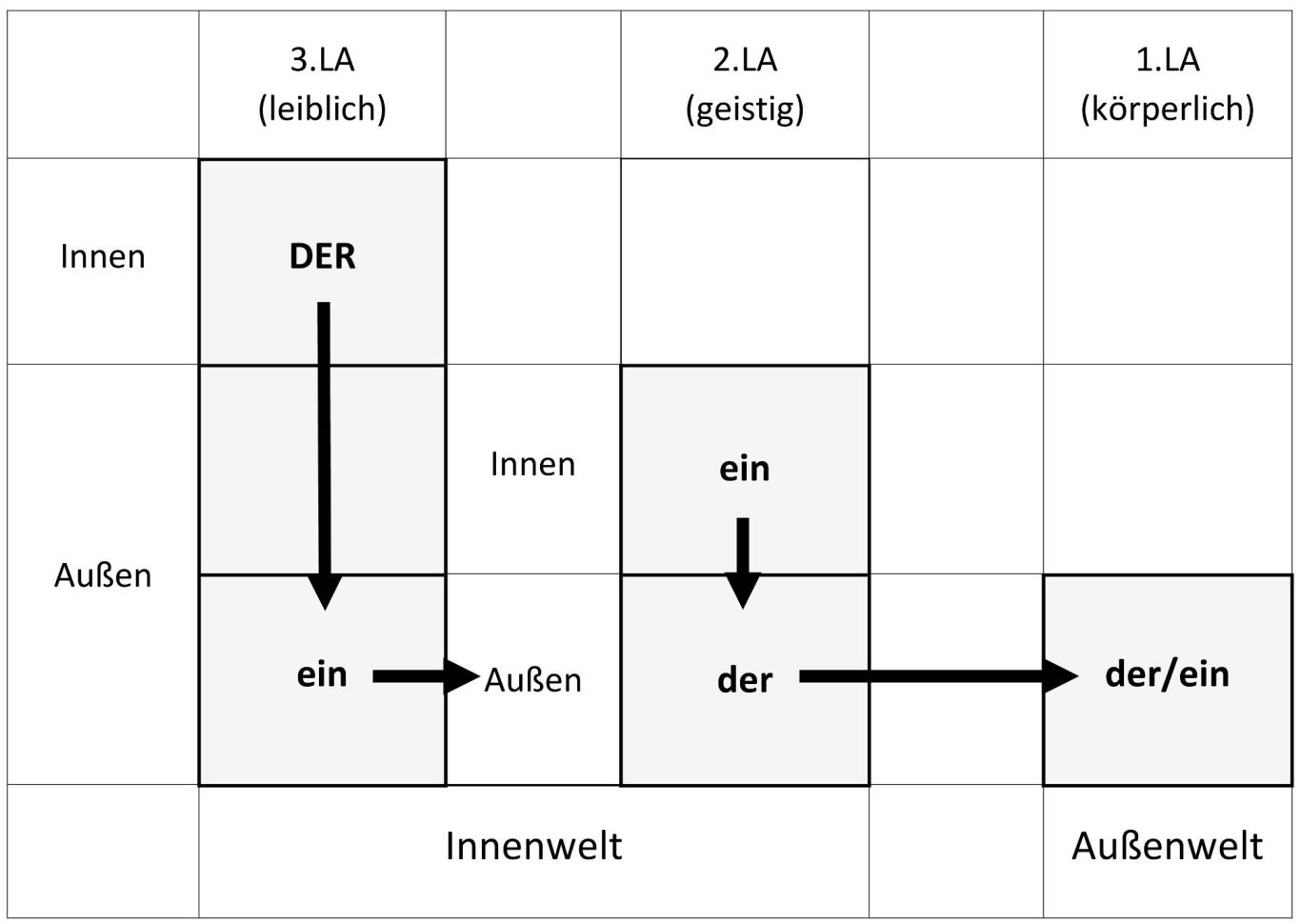

Dieser letzte Satzteil bezieht sich in der 1.LA (Exos-LA und Esos-LA) sowohl auf den guten als auch auf den bösen Menschen, so dass bereits hier in dieser Beschreibung hinsichtlich der Ausdrucksweise (Exos-LA) und der Form (Esos-LA) kein Unterschied vorliegt trotz des verschiedenen Inhaltes des Gesprochenen. In folgender Abbildung wird daher der Weg des Gesprochenen für beide Menschen einheitlich dargestellt, der in der Esos-LA zurückgelegt wird.

Der längere Weg entspricht hier dem προφέρει, das den Inhalt des Gesprochenen sowohl von der geistigen Innenwelt zur körperlichen Außenwelt horizontal als auch von der leiblichen Innenwelt (DER) zur leiblichen Außenwelt (ein) vertikal vorträgt, also jeweils von zeitlich singulär nach räumlich plural, und der kürzere Weg dem ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας, weil das unbestimmt Leibliche beim Sprechen - die reine Bewegung des Mundes - nicht bis zum Außen der Außenwelt vordringt (die sichtbare Erscheinung des geöffneten Mundes). Für die Exos-LA und die Exoteriker wird das Gute und das Böse einfach von der Innenwelt zur Außenwelt getragen, wobei nicht zwischen geistiger und leiblicher Innenwelt differenziert wird. Das rein leibliche Verhalten des sprechenden Menschen und seine Strukturen, also hier das Vortragen von oben (DER) nach unten (ein), wird von ihnen nicht erkannt und in der 3.LA von Lk 6,43-44 deutlicher herausgestellt.

Die 2.LA beschreibt in allen Texten daher immer ausschließlich nur die geistigen Verhältnisse, so dass hier weitere Informationen über die geistigen Strukturen und Bewegungsabläufe möglich sind, weil die 1.LA als Ausnahme bereits einige Details geliefert und vorweggenommen hat. Sie wird mit römischer Ziffer zwei gekennzeichnet und besitzt immer die umgekehrte Betonungsstruktur, so dass die große Pause ("|") und die kleine Pause ("> <") nur vertauscht werden müssen, was die Ermittlung dieser Betonungsstruktur ungemein vereinfacht. Denn eine hoch komplexe Sprache, die sich mitteilen will und auch mitteilbar sein soll, braucht wie das Zeichensystem der höheren Mathematik der Neuzeit gewissen Regeln, an die sich alle halten. Überdies bekommt damit sogar auch die reine Abfolge der Wörter und Textbausteine eine Form, bei der sich die geistige Innenwelt an der körperlichen Außenwelt spiegelt. Und der Schwierigkeitsgrad der Lesbarkeit entspricht der Schwere des Erkennens.

Lk 6,45-II:

ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος> <ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας | προφέρει τὸ ἀγαθόν>,

<καί | ὁ πονηρὸς> <ἐκ τοῦ πονηροῦ | προφέρει τὸ πονηρόν>·

<ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας | λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ>.

Der gute Mensch> <aus/(kausal: bez Mensch) des Guten/(obj) Speichers/(Vorrates) des Herzens | trägt vor/(rein geistig: verkündet) das Gute>,

<und | der Böse> <aus/(kausal: bez Böse) des Bösen | trägt vor/(rein geistig: verkündet) das Böse>:

<aus/(kausal: Herkunft bez Verb und indirekt bez Sbj) nämlich/(bez Präposition) eines Überflusses/(übermäßigen Fülle) eines Herzens | redet/(intransitiv: lallt) der Mund/(mündliche Sprache) seiner/(bez nur bösen Menschen)>.

Aufgrund der Änderung der Betonungsstruktur sind nun alle Präpositionen kausal zu verstehen und am besten mit infolge zu übersetzen. Da das Sprechen nach außen bereits in der 1.LA beschrieben wurde, sind alle Verben so zu interpretieren, dass der Akt nur im Geistigen stattfindet. Der mitgedachte Zusatz Mensch und Speichers des Herzens beim bösen Menschen, der in der 1.LA in Klammern angegeben wurde, fällt hier weg, und der letzte Satzteil bezieht sich aufgrund des Hochpunktes, der hier als Doppelpunkt statt eines Strichpunktes wie in der 1.LA wiedergegeben wird, nur noch auf den bösen Menschen. Beim Doppelpunkt wird die Abfolge der Betonungsstruktur nicht unterbrochen, was beim Komma nicht unbedingt der Fall sein muss. D. h. die Interpunktion, die erst viel später in die scriptio continua Eingang gefunden hat, ist richtig und sinnvoll.

Der gute Mensch - die Betonung liegt hier auf ἄνθρωπος - zeichnet sich dadurch aus, weil hier das τοῦ ἀγαθοῦ objektiv (obj) zu verstehen ist und die Präposition ἐκ sich auf θησαυροῦ bezieht, dass er eine Menge an Gutem vorrätig hat und damit auch speichern kann, was gerade beim Bösen (Menschen) nicht möglich ist, mag er auch in der 1.LA aus der bösen Vorratskammer das Böse vorgetragen haben, der Ausdruck Vorratskammer des Herzens wird bewusst nicht explizit im Text genannt. Durch das Fehlen des Ausdruckes ανθρωπος beim bösen Menschen will Lukas diesen Unterschied deutlich machen. Dadurch dass bei τοῦ πονηροῦ dieser Ausdruck Vorratskammer des Herzens in der 2.LA sowohl explizit als auch implizit komplett wegfällt, erhält τοῦ πονηροῦ eine andere Bedeutung als τοῦ ἀγαθοῦ, die erst aus der Behandlung von Lk 6,44-II verständlich sein wird. Und bei Lk 6,43-II wird näher auf das ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας einzugehen sein, bei dem die Ursache und der Schwerpunkt beim bösen (Menschen) ohne Speicherung nach oben verlegt wird.

Die dritte Lesart (3.LA mit römischer Ziffer drei) beschreibt ausschließlich nur die leiblichen Verhältnisse und grenzt sich damit eindeutig von der 2.LA ab. Sie hat ihre eigene besondere Betonungsstruktur und ist damit sehr schwierig festzustellen und herauszuhören; sie muss vorwiegend aus den erzielten Ergebnissen der 1. und 2.LA ermittelt werden, so dass für alle Lesarten ein kohärentes Gesamtbild entsteht, in das sich auch die Exos-LA einfügt. In unserem Fall von Lk 6,45 weicht sie von der 2.LA fast kaum ab.

Lk 6,45-III:

ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος> <ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας | προφέρει τὸ ἀγαθόν>,

καί ὁ> <πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ | προφέρει τὸ πονηρόν>·

<ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας | λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ>.

Der gute Mensch/(persönlich: mittig)> <aus/(kausal: bez Mensch) des Guten/(obj) Speichers/(Vorrates) des Herzens | trägt vor/(leiblich: bringt zum Vorschein) das Gute>,

und DER/(unpersönlich: oben)> <Böse aus/(Herkunft: bez Böse) des Bösen | trägt vor/(leiblich: bringt zum Vorschein) das Böse>:

<aus/(kausal: Herkunft bez Verb und indirekt bez Sbj) nämlich/(bez Präposition) eines Überflusses/(übermäßigen Fülle) eines Herzens | redet/(intransitiv: lallt) der Mund/(mündliche Sprache: oben) seiner/(bez nur bösen Menschen)>.

Die einzige Änderung in der Betonungsstruktur liegt im Ausdruck ὁ πονηρὸς vor, so dass der bestimmte Artikel eine unpersönliche Note erhält, wie wenn jemand sagt der da redet aber laut. Unpersönliche Ausdrücke werden in der neutestamentlichen Sprache immer dem oberen Bereich (DER) zugeordnet, so auch in der 2.LA zur unbestimmten Sphäre (ein). Diese Zuordnung ergibt sich auch durch ἐκ τοῦ πονηροῦ, weil hier in der 3.LA die Herkunft und Abstammung DES Bösen (Menschen) beschrieben wird. Da wie in der 2.LA beim guten Menschen der Begriff ἄνθρωπος betont wird, erhält dieser Ausdruck im Zusammenhang mit ἀγαθὸς dagegen eine persönliche Note des kulturellen und freundlichen Menschen, der ebenfalls das Gute speichern und ablegen kann, und somit der mittleren Sphäre (der) zugeordnet wird. Der gute Speicher entspricht im Leiblichen gewohnten und einstudierten Verhaltensmustern, die sich in die Kultur und die Umwelt passend einfügen. Das Verb προφέρει beschreibt die Sichtbarmachung des Guten bzw. Bösen, das innerhalb des von anderen Menschen unsichtbaren Hauses außerhalb des Hauses allen bekannt gemacht wird, und somit mit dem Vorgang der 1.LA übereinstimmt, der hier aber modal und nicht lokal zu verstehen ist. Auf die Bedeutung von ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας wird wiederum in Lk 6,44-III näher einzugehen sein. Dass auch der Leib sprechen kann, mag verwundern, ist aber wichtig um zu unterscheiden, ob z.B. eine Aussage mit sehr bösem Inhalt sanft und ruhig ausgesprochen wurde oder mit der gleichen verletzenden Aggressivität. Dass aber die Leiblichkeit neben ihrer Form auch Inhalt besitzt, sowie die Geistigkeit neben dem Inhalt auch eine Form, wird im Vers Lk 6,43 näher beleuchtet, der jetzt herangezogen wird und den bösen und guten Menschen durch das Baumgleichnis beschreibt.

Im Gegensatz zu Lk 6,45 wird hier näher auf die Adjektive καλὸν und σαπρόν einzugehen sein, um Form und Inhalt besser darstellen zu können. Dabei erhält der Begriff καλὸν mit der Grundbedeutung schön die Bedeutung hübsch/stattlich/hold/reizend/lieblich für das Aussehen der Handlung der 1.LA, die Attribute tauglich/passend/nützlich/glücklich/günstig/gut für den Zweck und die Absicht der Handlung der 2.LA und edel/ehrenvoll/rühmlich/anständig für den Vollzug der Handlung der 3.LA. Bezogen auf den schönen Baum erhält dieser in der 2.LA und 3.LA aufgrund jener Attribute einen anderen Sinngehalt, so dass neben dem Zustandebringen der Baumfrucht als Gewächs des Baumes in der 1.LA dort mehr seine Standhaftigkeit, die feste Verwurzelung und damit auch der Halt, den er gibt, in den Vordergrund tritt, das als geistiges und leibliches Korrelat zum Baum in der Außenwelt auf ontischer Ebene vorhanden ist.

Des Weiteren muss auf die Grundbedeutung der dort vorkommenden Begriffe οὐδὲ und auch πάλιν näher eingegangen werden, da beide in der neutestamentlichen Literatur eine wichtige Rolle spielen, sich aber Unterschiede zu den allgemeinen Übersetzungen ergeben. Das οὐδὲ setzt sich zusammen aus οὐ und δὲ. Das οὐ stellt außer Frage den Verneinungspartikel dar, so dass dieser mit nicht wiederzugeben ist. Das δὲ kann sowohl adversativ (aber/hingegen/dagegen) als auch bestätigend und anreihend (nämlich/ja doch/also) gebraucht werden. Die Grundbedeutung für beide Möglichkeiten sehe ich in dem ebenfalls angegebenen Ausdruck denn, so dass der Gesamtausdruck mit nicht denn für alle Lesarten zu übersetzen ist. Die gewöhnliche Übersetzung mit und nicht bzw. auch nicht ist nur eine Lesehilfe für moderne Ohren für die analytische Verknüpfung von Satzteilen; das und bzw. auch (καί) ist in dem Begriff οὐδὲ nicht enthalten. Bei πὰλιν gibt es einen Unterschied in den griechischen Wörterbüchern von Gemoll und Aland. Neben den übereinstimmenden Bedeutungen gibt es auch unterschiedliche und sich ausschließende Ausdrücke in den Übersetzungen: entgegengesetzt/umgekehrt bei Gemoll und andererseits/ferner bei Aland. Trotz kompetenter und detailgetreuer Untersuchungen in den Vorkommnissen des Begriffes πάλιν in der antiken Literatur findet m. E. die Etymologie wegen des Schwerpunktes auf neutestamentliche Schriften bei Aland zu wenig Beachtung. Die Grundbedeutung des Wortstammes πάλι ist die Drehung und Wendung. Aus diesem Vorgang kann auf alle Bedeutungen von πάλιν geschlossen werden. Heraklit, der die Harmonie der Gegensätze wie Tag und Nacht, Wachen und Schlafen, oder auch Eintracht und Zwietracht u. ä. gelehrt hat, bezeichnet diesen Zustand im Fragment 51 als πάλιν-τροπος ἁρμονίη (in einigen Hss auch als πάλιν-τονος ἁρμονίη), was als Redewendung und Ausdruck von Weisheit in der Antike äußerst bekannt war. Ich verwende daher den Ausdruck umgekehrt für alle Lesarten.

Lk 6,43-I:

Οὐ γάρ ἐστιν> <δένδρον καλὸν | ποιοῦν καπρὸν σαπρὸν>,

οὐδὲ πάλιν> <δένδρον σαπρὀν | ποιοῦν καπρὸν καλὸν>.

Nicht/(bez Verb) nämlich ist/(ist vorhanden)> <ein/(irgendein) Baum schöner/(hübscher) | machend/(zustande bringend) Frucht/(Baumfrucht) verfaulte/(ranzige)>,

nicht denn/(auch nicht) umgekehrt/(wiederum) (ist vorhanden)> <ein/(irgendein) Baum verfaulter/(abgestorbener) | machend/(zustande bringend) Frucht/(Baumfrucht) schöne/(hübsche)>.

In diesem Gleichnis, das sich auf das Reden des bösen und guten Menschen in Lk 6,45 bezieht, bringt in der 1.LA der gute Mensch (schöner Baum) aus der guten Vorratskammer das Gute (schöne Frucht) hervor und der böse Mensch (verfaulter Baum) bringt aus der bösen Vorratskammer das Böse (verfaulte Frucht) hervor, jedoch hier als Ausschließlichkeitsprinzip verfasst (antithetischer Parallelismus), so dass der gute Mensch aus der guten Vorratskammer nichts Böses hervorholt und umgekehrt. Somit kommt der kulturelle Mensch, egal wie er sich gebärdet, mit sich selbst nicht in Widerspruch. Die äußere sichtbare Erscheinung des Menschen stimmt mit dem Inhalt des Gesprochenen überein. Wer etwas Gutes spricht, hat kein böses bzw. abstoßendes Aussehen und umgekehrt.

Das ἐστιν wird für die Esos-LA bewusst mit ist vorhanden übersetzt, um anzudeuten, dass Lukas oder der Verfasser - ein Esoteriker, der alles erkennt und exakt beschreibt - das Vorhandensein eines guten Baumes vermissen könnte, während die Exos-LA mehr eine Regel oder ein Gesetz in diesem Vers sieht, und damit die Verneinung als nicht gibt es zu übersetzen wäre. Aus ähnlichen Gründen wie in Lk 6,45-I wird das ἐστιν im zweiten Satzteil nicht explizit genannt und wiederum nur in Klammern angegeben, so dass nur der gute Baum vermisst wird und der verfaulte Baum nicht vorhanden ist und irgendwie doch vorhanden ist.

Das Partizip ποιοῦν wird grundsätzlich für alle Lesarten mit machend wiedergegeben und für die 1.LA mit zustande bringen übersetzt. Es beschreibt den Vorgang wie ein Baum die Frucht hervorbringt und wachsen lässt, und damit auch zustande bringt. Die neben dem stark wahrnehmbaren Baum leicht sichtbare Baumfrucht, die den Inhalt des Gesprochenen widerspiegelt, ergibt in der Außenwelt nur dann einen Sinn, wenn sie direkt mit einer Vorstellung verbunden ist, die das Gesprochene sich bildhaft vergegenwärtigt, so dass auch hier der zweidimensionale Charakter der 1.LA zu Tage tritt. Wer etwas mündlich ausspricht, generiert beim Hörer eine Vorstellung des Gesprochenen, die in der Außenwelt nicht sichtbar ist, aber auch nicht völlig verschwunden ist, sondern einen Zustand einnimmt, der zwischen sichtbar und unsichtbar liegt: der sichtbare Baum (Sprecher) und die ganz leicht sichtbare Frucht (Gesprochenes).

Lk 6,43-II:

<Οὐ γάρ ἐστιν | δένδρον καλὸν> <ποιοῦν καπρὸν σαπρὸν,

<οὐδὲ πάλιν | δένδρον σαπρὀν> <ποιοῦν καπρὸν καλὸν.

<Nicht/(bez schöner) nämlich ist/(findet statt: von oben nach unten) | ein/(oben) Baum schöner/(tauglicher: hinsichtlich der Standhaftigkeit)> <machend/(hervorrufend) Frucht/(Erzeugnis: unten) verfaulte/(unbrauchbare)>,

<nicht denn/(nicht aber) umgekehrt/(Zustände vertauscht) | (da) ein/(oben verbleibend) Baum verfaulter/(unbrauchbarer: hinsichtlich der Standhaftigkeit)> <machend/(hervorrufend) Frucht/(Erzeugnis: unten) schöne/(nützliche).

In dieser umgekehrten Betonungsfolge der 2.LA wird nur der erste Satzteil verneint. Die Schwierigkeit der Verneinungsaufhebung im zweiten Satzteil liegt daran, dass wir uns zu sehr an das schriftliche Erscheinungsbild mit ihrer neuzeitlichen Schreibweise und den Interpunktionen orientieren. Um vom Sehen weg zu kommen und hin zum reinen Hören zu gelangen, stelle man sich vor, dass dieser Satz mündlich von jemandem in dieser Betonungsstruktur vorgetragen werde. Dann erscheint der Satzteil "δένδρον σαπρόν> <ποιοῦν καπρὸν καλὸν" als eigenständiger Partizipialsatz, der das Partizip betont und den Grund für das οὐδὲ πάλιν angibt. Das πάλιν beschreibt jetzt den Zustand, bei dem die Begriffe gedreht, gewendet und damit vertauscht werden.

Da in der geistigen Innenwelt das Geistige im zeitlich singulären nichts Sichtbares darstellt, kann neben dem Inhalt, der hier der Frucht entspricht, die Form nur an den zeitlichen Änderungen des Gesprochenen erkannt werden, also wie der Mensch in zeitlich kleinen Abständen spricht. In unserem Fall, ob die Sprache sich standhaft artikuliert und der Inhalt der jeweiligen Situation angemessen und für den Sprechenden nützlich ist. Somit findet hinsichtlich des zweiten Satzteiles ein Mensch die für ihn passenden und nützlichen Worte, auch wenn er sich zeitlich in seiner Ausdrucksweise nicht standhaft gebiert. Da im zweiten Satzteil das ἐστιν hier komplett wegfällt, stellt ein oberer Baum die nicht standhafte Ursache für den nützlichen Inhalt des Gesprochenen dar, und ist damit schon ein erster Hinweis auf den bösen Menschen, der unten nichts speichern kann und seine Ursache des redenden Mundes aus einer oberen Überfülle bezieht. Denn sowohl der böse als auch der gute Mensch redet zwar aus einem oberen Überrest heraus (Lk 6,45-I), aber nur der böse infolge einer oberen Überfülle (Lk 6,45-II); also weil oben ein Baum verfault ist, wird unten die Frucht schön. Das Partizip machend wurde daher mit hervorrufend für diese Lesart näher beschrieben. Die unterschiedliche und genauere Übersetzung von machend ergibt sich auch durch die unterschiedliche Betonung: Der Baum macht/(bringt zustande) DAS oder der Baum MACHT/(ruft hervor) das.

Der böse Mensch findet somit immer, um z.B. sich zu rechtfertigen oder andere zurechtzuweisen - hier ist der feine Unterschied zwischen πονερός und κακός wichtig, denn es geht hier und in der neutestamentliche Theologie nicht um böse und unhaltbare Anschuldigungen -, die passenden Worte, die für die jeweilige Situation einen Sinn ergeben und aus einer nicht standhaften Überfülle resultieren, auch wenn kein Fundus an böser Überlieferung vorhanden ist. Der Inhalt der Rede ist tauglich und nützlich, aber die Form der Rede, die geistige Struktur des Gesprochenen, wirkt bodenlos, unstetig, reaktiv abdriftend.

Lk 6,43-III:

<Οὐ γάρ | ἐστιν δένδρον καλὸν> <ποιοῦν καπρὸν σαπρὸν,

<οὐ- | δὲ πάλιν> <δένδρον σαπρὀν | ποιοῦν καπρὸν> <καλὸν.

<Nicht/(bez schön) nämlich | ist ein/(unten) Baum schön/(rühmlich: hinsichtlich der Standhaftigkeit)> <machend/(vollbringend) Frucht/(Erzeugnis: unten) verfaulte/(verwesende)>,

<nicht/(Wiederholung der Verneinung) | denn/(Begründung für die Verneinung) umgekehrt/(Zustände vertauscht)> <ein/(unten) Baum verfaulter/(verwesender: hinsichtlich der Standhaftigkeit) | machend/(zu etw. machend) Frucht/(Erzeugnis: unten)> <schön/(rühmlich).

Durch die Betonungsverschiebung wird das Verb ἐστιν zur reinen Zustandsbeschreibung: nicht ist ein Baum schön, der verfaulte Frucht vollbringt. Das machend bekommt trotz seiner Betonung wie in der 2.LA einen anderen Sinn, der sich durch die gesamte Betonungsstruktur des ersten Satzteiles ergibt. Somit ist das laute, betonte und strukturierte Lesen der Texte unverzichtbar, mag es auch nur innerlich vonstattengehen. Das Hören der neutestamentlichen Sprache hat absoluten Vorrang gegenüber das Schriftbild, um den Text korrekt auslegen zu können. Das ist auch für den zweiten Satzteil entscheidend und wichtig. Unabhängig vom Schriftbild wird aufgrund der Betonungsstruktur der Verneinungspartikel οὐ aus οὐδὲ zur Wiederholung der Verneinung des ersten Satzteiles, so dass neben der 2.LA auch in der 3.LA die Verneinung für den Partizipialsatz "<δένδρον σαπρόν | ποιοῦν καπρὸν> <καλὸν." aufgehoben wird. Da die scriptio continua das Spatium nicht kennt, ist die Trennung von οὐδὲ genauso legitim wie die Trennung der einzelnen Wörter.

In der leiblichen Innenwelt gilt die gleiche Zuweisung des Baumes und der Frucht wie in den anderen Lesarten. D. h. der Baum entspricht der leiblichen Form beim Sprechen und die Frucht dem leiblichen Inhalt. Im Falle des ersten Satzteiles wäre das ein Mensch, der beim Sprechen Haltung zeigt, der sich schön und edel hinstellt und standhaft ist, aber die Art und Weise des Sprechens, wie sie tatsächlich vollzogen wird, wirkt kraftlos, unlebendig und abgestorben. Und im Gegenzug der zweite Satzteil: z. B. eine schnelle Reaktion eines Menschen auf äußere Zustände, der trotz seiner nicht Standhaftigkeit und Kraftlosigkeit die Art und Weise des Sprechens und dessen Vollzug zu einer schönen und ruhmvollen macht. Also nicht wie in der 2.LA die Form Voraussetzung und Ursache ist für den Inhalt, sondern Form und Inhalt ineinander übergehen.

Die Verneinung des ersten Satzteiles wird verständlicher, wenn man diesen generell auf alle Handlungen bezieht und nicht nur wie hier auf das Sprechen. Die Tat als leibliches Phänomen beschreibt dann die Beschaffenheit einer Handlung, also nicht wie eine Handlung aussieht (1.LA), sondern deren Bewegungsabläufe, wie sie sich darstellen, die Art und Weise wie man sich im Raum bewegt, wie Räumliches durchdrungen wird und wie sie tatsächlich vollzogen wird (3.LA). Der leibliche Inhalt entspricht dabei der vollzogenen Tat und dessen Handlungsablauf und die leibliche Form der Art und Weise der Bewegung.

Weil in der Leiblichkeit der tatsächliche Vollzug der Handlung und damit der Inhalt überwiegt, gerät die Form in den Hintergrund und kommt nicht zur Geltung, wenn sich der Inhalt nur schwach zeigt. Wer also wie im ersten Satzteil die Tat kraftlos und abgestorben vollzieht, dessen Form wird von außen nicht richtig erkannt. Für Lukas ist somit ein Mensch, der auf passive Weise sich standhaft zeigt, aber keine Tat vollbringt oder nur sehr schwach vollzieht, nicht schön, edel, rühmlich und ehrenvoll. Um den Unterschied zwischen Form und Inhalt und deren Strukturen in allen Lesarten zu vertiefen, bietet sich der nächste Vers an, weil dort Lukas noch näher auf das Baumgleichnis eingeht.

Lk 6,44-I:

<ἕκαστον γὰρ δένδρον | ἐκ τοῦ ἰδίου καπροῦ> <γινώσκεται· |

οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν> <συλλέγουσιν σῦκα | οὐδὲ ἐκ βάτου> <σταφυλὴν τρυγῶσιν.

<Jeder (einzelne) nämlich/(bez jeder) Baum | aus/(lokal: Herkunft bez Verb) der eigentümlichen/(charakteristischen) (!) Frucht/(Baumfrucht)> <wird erkannt;

nicht/(bez Disteln) nämlich/(bez Disteln) aus/(lokal: bez Verb) Disteln> <zusammen liest/(sammelt) man Feigen | nicht/(bez Dornbusch) denn/(auch nicht) aus/(lokal: bez Verb) einem/(irgendeinem) Dornbusch> <eine/(zahl) Weintraube erntet man.

Da die Betonung auf jeder liegt und noch durch das γὰρ verstärkt wird, liegt hier für die Exos-LA das Gesetz vor, dass man immer von der Frucht auf den Baum schließen kann und damit auch auf seine inneren Verhältnisse, die die jeweilige Frucht hervorgebracht haben. In unserem Falle des bösen und guten Menschen des nächsten Verses (Lk 6,45-I) würde ein böser Baum böse Früchte und ein guter Baum gute Früchte zustande bringen. Diese Erkenntnis der Exoteriker ist auch möglich, weil in der geistigen Innenwelt beim bösen (Menschen) ein verfaulter Baum, der die Ursache der schönen Frucht darstellt, von außen nicht erkannt werden kann, da er oben im geistigen Haus für äußere nicht sichtbar ist; und auch nicht erkannt werden muss, da die gesetzliche Erkenntnis nur aufgrund der schönen Frucht und dessen Inhalt erfolgt, und damit auch das gesamte Regelwerk einer Kultur.

Für die Esos-LA und die Esoteriker, die insgesamt neben dem Inhalt auch die Form erkennen und beachten, ist es nicht die Regel, sondern die Vereinzelung des Baumes in seiner Umwelt, welche aufgrund der charakteristischen Frucht und ihres geistigen und leiblichen Zustandekommens in Erscheinung tritt. Die einzelne, ungebundene und unabhängige Frucht - das ist ihr Charakteristikum in der Esos-LA - überträgt sich somit auf die Vereinzelung des Baumes.

Lk 6,44-II:

ἕκαστον γὰρ δένδρον> <ἐκ τοῦ ἰδίου καπροῦ | γινώσκεται>·

<οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν | συλλέγουσιν σῦκα> <οὐδὲ ἐκ βάτου | σταφυλὴν τρυγῶσιν>.

Jeder (einzelne Mensch) nämlich/(bez Baum) ("als": bez Verb) Baum/(hinsichtlich Standhaftigkeit: unten)> <aus/(kausal: bez Baum) der eigentümlichen/(eigenen: den Besitz betreffend) Frucht/(Erzeugnis: unten) | wird erkannt>:

<nicht/(bez Feigen) nämlich/(bez nicht) aus/(kausal) Disteln/(Dornen: unten/plural) | zusammen/(mehrere Menschen) lesen/(nehmen auf) sie/(mehrere Menschen: unten) Feigen/(Frucht der weiblichen Scham: unten/plural)> <nicht/(bez Feigen) denn/(nicht aber) aus/(kausal) einem Dornbusch/(oben/singulär) ("zusammen lesen sie Feigen") | (da) eine/(Zahl) Weintraube/(süße Frucht: unten/singulär) (!) sie/(mehrere Menschen) ernten>.

Das "als" muss in diesem Satz explizit mitgedacht werden, um ihn verständlich zu machen, weshalb es in Klammern mit Anführungszeichen angegeben wurde, wie auch das "zusammen lesen sie Feigen". Jeder einzelne Mensch, ob gut oder böse, erhält seine untere Standhaftigkeit - ausgedrückt durch δένδρον - durch ein Erzeugnis, das stattfindet und nur ihm allein eigen ist, weshalb er sich geistig von anderen Mitmenschen abgrenzt und sich vereinzelt. Diese Vereinzelung kann beim guten Menschen durch das gespeicherte Gute unten direkt entstehen, so dass die Frucht und damit der geistige Inhalt nach oben ausgedehnt werden kann. Neben der unteren Standhaftigkeit des Baumes kommt hier auch seine vertikale Ausrichtung durch die Verlängerung der Frucht von unten nach oben zu der Bedeutungssphäre eines gesunden und tauglichen Baumes hinzu, was die besondere Hervorhebung durch γὰρ verständlicher macht.

Der gute Mensch dehnt im Geiste folglich das Gute inhaltlich und auch formal zuerst nach oben aus, weil die obere Sphäre weder durch eine Frucht noch durch einen Baum besetzt ist, so dass Inhalt und Frucht parallel laufen: Der Geist bäumt sich auf! In einem zweiten Schritt wird aus einem oberen Überrest heraus (Lk 6,45-I: ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας>) der gute geistige Inhalt von oben nach unten gebracht und erst dann von unten nach außen getragen (Lk 6,45-I: προφέρει). In diesem ausschließlich vertikalen Prozess, der neben dem eigenen Erzeugnis der Frucht die Vereinzelung noch verstärkt, hat das Obere gegenüber dem Unteren die Überfülle und damit den größeren Anteil: Der Geist schießt auf! Ein Sprechen nach außen ist ohne vorherige Ausdehnung nach oben und wieder zurück nach unten, also ohne obere Unterstützung, nicht möglich. Aufgrund dieses Sachverhaltes kann der zweite Satzteil wie bereits auch im Vers 43 eindeutig dem bösen (Menschen) zugeordnet werden.

Die erste Ursache und Veranlassung des Bösen sind das gegenseitige Eindringen von Dornen in die geistige untere Innenwelt, wenn mehrere Menschen miteinander in Interdependenzen geraten, wobei das jeweils Eigene durch die Dornen in Mitleidenschaft gezogen und unbrauchbar wird, und somit auch im gewissen Maße verletzt wird: Es entspricht genau dem ἐκ τοῦ πονηροῦ aus Lk 6,45-II (infolge des Bösen). In der zeitlich singulären Sphäre des Geistes erstrecken sich diese Dornen über alle Beteiligten wie ein geistiges einheitliches Band, das durch συλ- die Art und Weise des Lesens beschreibt. Da die Feige neben dem bekannten Feigenblatt zur Verdeckung der Schamhaftigkeit (Gen 3,7) auch als Pendant zum männlichen Phallus für die weibliche Scham, die Libido und ihre Fruchtbarkeit steht, wird diese eingegangene Verbindung von den Beteiligten als Scham empfunden. Die Frucht der Feige hat trotz ihrer zugehörigen verletzenden Form einen guten geistigen Inhalt, weil das Gegenüber beibehalten und nicht zerstört wird. Der böse (Mensch) besitzt nun die Möglichkeit und auch die Fähigkeit diese böse Form der Dornen ohne Arbeitsaufwand nach oben komplett zu verdrängen, wenn die obere Sphäre nicht schon bereits besetzt ist, wobei der Inhalt der Feigen dadurch verloren geht.

In einem nächsten Schritt stellt diese hohe Ansammlung der vielen inhaltslosen Dornen oben den Anlass und die Voraussetzung dafür, dass unten der böse (Mensch) zu reden beginnt. Diese vorerst nur untere formlose Rede entspricht einem intransitiven Lallen, so dass dieser Prozess genau dem letzten Satzteil aus Lk 6,45-II entspricht: <infolge nämlich einer übermäßigen Fülle eines Herzens | redet der Mund seiner>. Dadurch ist im Gegensatz zum guten Menschen, der infolge eines unteren Vorrates an Gutem zu reden beginnt, die Ursache beim bösen Menschen oben, aber beide haben ihren Ursprung der mündlichen Rede in der eigenen Frucht. Sowohl der böse als auch der gute Mensch sind es daher gewohnt, nichts erarbeiten zu müssen, sondern Vorgefundenes einfach zu übernehmen. Die bis dahin formlose Rede des bösen (Menschen) erhält ihre Form erst dadurch, dass sie sich von unten nach oben ausdehnt und Standhaftigkeit gewinnt, wobei durch die eigene Beanspruchung der Rede aus den vielen oberen lebendigen und biegsamen Dornen ein Dornbusch entsteht, der einem verfaulten und abgestorbenen Baum gleicht (siehe Lk 6,43-II: δένδρον σαπρόν>), der ebenfalls sticht und die Ursache dafür ist, dass die bis dahin formlose und unfeste Rede schön, nützlich und tauglich wird (siehe Lk 6,43-II: <ποιοῦν καπρὸν καλὸν), die man dann gerne aufnimmt und mit einer süßen Frucht vergleichbar ist (siehe Lk 6,44-II: [...] ἐκ βάτου | σταφυλὴν τρυγῶσιν>). Denn hinsichtlich der Eigenschaften ist ein verdorrter Baum und ein Dornbusch identisch: Beide besitzen keine Standfestigkeit und feste Verwurzelung und beide haben stechenden Charakter, weil abgestorbene Zweige wie Dornen stechen und verletzen. Erst durch diese vertikale Ausdehnung von unten nach oben ist es möglich, das Böse auch nach außen zu tragen und für alle sichtbar als Baumfrucht bzw. bildhafte Vorstellung bekannt zu machen, wobei berücksichtigt werden muss, dass die nach Außen getragene Weintraube geistig passend und nützlich, aber außen eben nicht schön und hübsch ist.

Der ganze Vorgang und die Entstehung des Bösen bis einschließlich der Ausbildung eines Dornbusches wird von außen nicht erkannt, so dass die 1.LA des letzten Satzteil von Lk 6,45 (ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας> <λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ) auf den bösen als auch auf den guten Menschen bezogen werden kann, und der erkannte Vorgang bei beiden gleich ist, aber die 2.LA dieses letzten Satzteiles beim bösen (Menschen) zeitlich vorausgeht. Folgende Abbildung soll den unerkannten zusätzlichen Weg des Bösen (hier mit grauen Pfeilen) veranschaulichen, der beim bösen (Menschen) hinzukommt.

Die schwarzen Pfeile entsprechen genau der vorherigen Abbildung und damit dem zurückgelegten Weg des Guten und Bösen aus dem gesamten Vers Lk 6,45-I. Der Zusammenhang zwischen unerkannten grauen und erkannten schwarzen Pfeilen in der geistigen Innenwelt wurde durch Lk 6,44-II näher beschrieben. Wie aus der Zeichnung zu entnehmen ist, ist auch für die leibliche Innenwelt der unerkannte Weg des Bösen gleich, der durch Lk 6,44-III dokumentiert wird.

Lk 6,44-III:

ἕκαστον γὰρ> <δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καπροῦ | γινώσκεται>·

<οὐ γὰρ | ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα> <οὐ- | δὲ ἐκ βάτου> <σταφυλὴν τρυγῶσιν.

Jeder (einzelne Mensch) nämlich/(bez Verb)> <(da als: Nebensatz bez jeder) Baum/(hinsichtlich Standfestigkeit: unten) aus/(Herkunft: bez. Baum) der eigentümlichen/(eigenen: den einzelnen betreffend) Frucht/(Erzeugnis: oben) | wird erkannt>:

<nicht/(bez zusammen) nämlich/(bez nicht) | aus/(Herkunft: bez zusammen bzw. woraus das Sbj besteht) Disteln/(Dornen: unten/plural) zusammen/(mehrere Menschen) (!) lesen/(nehmen auf) sie/(mehrere Menschen: unten) Feigen/(Frucht der weiblichen Scham: unten/plural)> <nicht/(Wiederholung der Verneinung) | denn/(Begründung für die Verneinung) aus/(lokal: bez Verb) einem/(Zahl: nur unten) (!) Dornbusch/(unten/singulär)> <eine/(Zahl) Weintraube/(süße Frucht: unten/singulär) erntet man.

Wie in der geistigen Innenwelt bezieht sich auch im Leiblichen jeder einzelne Mensch sowohl auf den bösen als auch guten Menschen. Im Gegensatz dazu findet ein direkter Übergang von dem oberen Inhalt (die eigene Frucht) zu der unteren Form (Baum) statt, so dass Inhalt und Form ineinander übergehen, wenn der untere Baum aus der oberen Frucht abstammt. Der etwas für sich stehende Ausdruck δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καπροῦ kann als eine Art Nebensatz verstanden werden, der hinsichtlich des Inhaltes dem schwarzen langen senkrechten Pfeil im Leiblichen entspricht und die Begründung für die Erkenntis der Vereinzelung im unteren räumlich Pluralen darstellt aufgrund des rein vertikalen Vorganges. Und erst in einem zweiten Schritt kommt es unten zu einer horizontales nach außen geführten Tat, was hinsichtlich des Inhaltes mit dem schwarzen kurzen waagrechten Pfeil im Leiblichen dargestellt wurde. Es findet folglich beim bösen und guten Menschen insgesamt ein Übergang von dem oberen Inhalt zu der unteren Form und von dieser zu dem unteren Inhalt, der sich nach außen als Tat vollzieht, statt. In einem rein vertikalen Prozess schickt sich der Mensch an zu reden, um dann in einem horizontalen Vorgang das Sprechen als leibliche Bewegung des Mundes auszuführen.

Aufgrund den verletzenden Dornen und dessen Verlauf kann der zweite Satzteil der 3.LA wie im Geistigen eindeutig dem bösen (Menschen) zugeordnet werden und damit auch der zweite Satzteil aus Lk 6,43-III, da auch dort wie in der 2.LA ein verfaulter Baum hinsichtlich seiner Eigenschaften einem Dornbusch entspricht. Und wie in der geistigen Innenwelt dringen auch in der leiblichen Innenwelt unten die Dornen von außen ein (grauer kurzer waagrechter Pfeil) und hinterlassen eine schamhafte Reaktion, auch wenn in der unteren räumlich pluralen Sphäre der 3.LA das Band unter den Menschen zerschnitten ist. Durch das von außen Eindringen der Dornen partizipiert der einzelne an dem jeweils anderen. Da sich demnach hier die Verneinung auf das συλ- bezieht, bleiben Dornen und Feigen unten erhalten und werden nicht wie in der 2.LA nach oben verdrängt. Doch wie in der 2.LA bilden die vielen Dornen den Anlass und die Ursache für das intransitive böse Reden des Mundes, so dass die Bedeutung aus Lk 6,45 "<ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας | λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ>" für beide Lesarten (2.LA und 3.LA) identisch ist. In der leiblichen Innenwelt entsprechen die Feigen, die die Beteiligten durch die vielen Dornen lesen und aufnehmen, nicht einem guten Inhalt wie in der 2.LA, sondern die Tat wird schamhaft vollzogen und trägt stechenden Charakter.

Auch für den bösen (Menschen) gilt, dass die untere Form von dem oberen Inhalt - hier das intransitive Lallen des Mundes bzw. die eigene Frucht - abstammt, und der Inhalt in die untere Form übergeht, um dann von dieser Form die leibliche Tat als Inhalt zu vollziehen. Da DER Böse aber nicht wie der gute Mensch auf einen Vorrat an Gutem zurückgreifen kann und nur die obere Position besetzt, die er auf Dauer nicht halten kann, wird der untere Baum, der sich nicht mehr vertikal stabilisieren kann, zu einem Dornbusch. Denn das intransitive Lallen des Mundes ist im Leiblichen nicht wie im Geistigen ziel- und orientierungslos, sondern hat Kraft und Stabilität, die aber nicht aufrechterhalten werden können.

Wie bereits ganz am Anfang erwähnt, sind äußere leibliche und sichtbare Handlungen ohne innere obere Beteiligung unkontrolliert, sich frei bewegend und erst dann orientierungslos. Und wie in Lk 6,43-III ist die Form und die Art und Weise des unteren Sprechens nach außen nicht standhaft und kraftlos wie ein Dornbusch. Der gesamte Weg geht von der eigenen Frucht zum unteren Baum, der zu einem Dornbusch wird, welcher die Frucht schön macht, so dass letztendlich die obere Absicht in der unteren sichtbaren Tat sich ausdrückt (siehe die Übersetzung von προφέρει aus Lk 6,45-III: zum Vorschein bringen). Der ursprüngliche stechende Charakter der eingedrungenen Dornen bleibt dabei erhalten.

Zieht man alle Lesarten von Lk 6,43-45 in Betracht, so gilt zusammenfassend für den bösen, oder besser wegen πονερός statt κακός, boshaften und schlimmen (Menschen): Wenn ein Einzelner der jüdischen Kultur einen anderen emotional zurechtweist, weil er sich nicht an das Gesetz gehalten hat, dann generiert die gesprochene Zurechtweisung in der Außenwelt eine schlechte Vorstellung (ranzige Frucht), aber der geistige Inhalt ist richtig und verständlich (Weintraube). Und die leiblich vollzogene Tat als Bewegung des Mundes ist durch diese Handlung der Zurechtweisung ebenso richtig und verständlich (Weintraube), weil der Einzelne aufgrund des Gesetzesübertretung des anderen zu Reden beginnt, sie hat aber stechenden Charakter, der im Geiste nicht vorkommt, sondern dort nur die Voraussetzung darstellt.

Fazit der komplexen Exegese von Lk 6,43-45

Durch die genaue Ermittlung der Strukturverläufe des bösen und guten Menschen ist nach meiner Kenntnis des Neuen Testaments, aber auch der patristischen Literatur, eine eindeutige Zuweisung des Bösen und Guten zum AT bzw. NT möglich. Vergleicht man diese Strukturen und Positionsverhältnisse mit den Zeugnissen des Neuen Testaments, so ist sowohl der böse als auch der gute Mensch in Lk 6,43-45 eindeutig dem AT zuzuordnen. Um dies zu verifizieren, beschränke ich mich auf die geistige Innenwelt, weil dort der Unterschied zwischen AT und NT leichter und verständlicher festzustellen ist. Der wesentliche Unterschied liegt beim Bösen/AT in der oberen Ursache und übermäßigen formalen Fülle, die die Voraussetzung für den Beginn und den Ursprung der bösen Rede unten ist (Lk 6,45-II: <ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας | λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ>), weil die vielen von außen eindringenden Dornen komplett nach oben verdrängt wurden, und dabei der gute Inhalt der Feigen verloren ging.

Im Gegensatz zum bösen (Menschen) des AT besitzt der böse Mensch des NT, der wie der kulturelle und freundliche Mensch des AT die Bezeichnung ἄνθρωπος verdient, die sich jetzt aber auf das Wesen und das Merkmal der Spezies Mensch bezieht, die Fähigkeit aus freien Stücken sich konträr zur seiner Umwelt zu positionieren, sich in eine exponierte Lage zu bringen, sich gegen äußere Widerstände zu widersetzen und vorgegebene Richtungen zu verneinen. Das bedeutet, dass der böse Mensch des NT sich anfänglich hinter den von vorne eindringenden Dornen positioniert und diese mit Arbeitsaufwand nach oben hinaufstellt, wo sie einen negativen und bösen Inhalt generieren, der sich gegen das untere Eindringen wendet. Die obere Stellung gewinnt dabei an Stärke, je mehr hinaufgestellt wird und das Untere an Kraft verliert. Dieser Prozess wird von außen als Trotz und Zorn wahrgenommen.

In diesem Falle gilt sogar für das Böse/NT, dass oberes erst angesammelt werden muss, um aus einem stark angefüllten Überrest heraus (1.LA von Lk 6,45) wie beim Bösen/AT, das nach dem Inhalt der Weintraube diesen nach oben ausdehnt, unten reden zu können und sich gegenüber den vielen eindringenden Dornen behaupten zu können. Obwohl der Ursprung der mündlichen Rede im Geiste beim Bösen/AT unten und beim Bösen/NT oben ist, gilt für beide, dass aus einer oberen Überfülle heraus unten geredet wird. Gibt es nun eine Möglichkeit den anfänglichen Unterschied zwischen Böse/AT und Böse/NT schriftlich darzustellen? Ja! Indem man für das Böse/AT nicht das obere, sondern das untere stattfinden lässt, obwohl es bereits schon unten ist. Damit wird kenntlich gemacht, dass einerseits der Ursprung der Rede unten ist (das untere Subjekt des Stattfindens), und andererseits die Rede von oben nach unten stattfindet und auch von oben stabilisiert wird (das Verb des Stattfindens).

Die für die Häretiker wichtige Stelle Jes 45,7 wird in Adv. Marcionem genau an der Stelle angeführt, die kurz zuvor das Baumgleichnis als Ausschließlichkeitsprinzip der 1.LA (Form versus Inhalt) und gleich danach als Gleichheitsprinzip aller Lesarten (Form gleich Inhalt) erläutert und den Pontiker Markion beschreibt, der hier im folgenden Partizip implizit vorhanden ist. Die Stelle wird nur in der hier wichtigen 2.LA angegeben und beschränkt sich bei der Übersetzung vorwiegend auf das Jesaja-Zitat.

Adv. Marcionem I,2,2-II:

[...] <inveniens creatorem pronuntiantem: | ego sum>, qui condo mala>, etc.

[...] <entdeckend/(ausfindig machend) den Schöpfer/(Gott/AT) vorne/(bez Schöpfer: horizontal davor) meldend/(intransitiv: eine Nachricht bringend): | ICH/(der Schöpfer) finde statt/(unten, von oben nach unten)>, der/(unpersönlich/oben) ich/(der Schöpfer persönlich unten) gründe/(stifte/begründe) Böses/(AT)>, etc.

Das Ego des Schöpfers beschreibt hier seine Vereinzelung und ICH-Konzentriertheit im Gegensatz zur Exos-LA, in der es hinweisend gebraucht wird: <ICH bin es, <der gründet/(schafft) Böses, etc. In der Betonungsfolge der 2.LA entspricht das qui nicht einem Relativpronomen, sondern einem Indefinitpronomen, so dass das Verhältnis von qui zu dem Subjekt von condo einer Beziehung von oberer Unpersönlichkeit zur unteren Persönlichkeit entspricht (oben+unten), und das untere von oben hervorgerufen wird. Das mala kann daher eindeutig dem AT zugewiesen werden und entspricht der inhaltlichen Frucht, da der Ursprung der Gründung unten ist. Das qui ist demnach die obere Form, das ego der Inhalt und sum Ausdruck der Form, so dass das mündliche Reden und das nach außen öffentliche Vortragen (siehe auch das pronuntiantem der 1.LA) , also der Inhalt, wie in Lk 6,45 im Vordergrund steht.

Formal zeichnet sich das Böse/AT durch seine starke Vereinzelung und Durchsetzungsfähigkeit, durch seine Verdrängung von anderen und seine eigene Raumbeanspruchung aus, weshalb der Pontiker nur implizit im Partizip enthalten ist. Der selbst nicht richtig anwesende und sich in einer exponierten Lage befindliche Pontiker entdeckt und erkennt aufgrund von Gnosis den Ursprung des Bösen/AT und somit auch den Weg der grauen Pfeile. Zieht man alle Lesarten vom ersten Satzteil von Lk 6,44 in Betracht und teilt die 1.LA in zwei Verständnisweisen (Exos-LA und Esos-LA), dann gibt es insgesamt vier Erkenntnisstufen (s. γινώσκεται): Die Exoteriker besitzen nur die erste Erkenntnisstufe (Exos-LA), die Gnostiker nennen neben dieser Erkenntnis auch eine zweite Erkenntnisstufe ihr Eigen, die durch die 2.LA repräsentiert wird, und nur die Esoteriker besitzen alle vier Erkenntnisstufen und sind Verfasser dieser Texte. Neben der geistigen Gnosis der Gnostiker gibt es demach auch eine leibliche Gnosis der Esoteriker, die ausschließlich innerhalb des Leibes stattfindet und nicht mit einem distanzierten Schauen von dem Geist in den Leib verwechselt werden darf, zu dem die Gnostiker neigen.

Inhaltlich ist das Böse/AT im Neuen Testament vor allem ein Zurechtweisen gegenüber denen, die gegen das tradierte Gesetz verstoßen und sich demnach nicht kulturkonform verhalten. Lukas will damit zeigen, dass der einzelne Jude bei seiner Zurechtweisung sich ebenfalls auf rein alttestamentlichen Bahnen bewegt und einen gewohnten Strukturverlauf vollzieht (schwarze Pfeile), der sich vom Guten/AT kaum unterscheidet. Das Neue, das sich ihm durch die eingegangene Verbindung anbietet, wird verdrängt und bei anderen durch seine Zurechtweisung unfruchtbar gemacht, so dass der jüdische Mensch des AT durch den Wechsel von Gut/AT, das den Speicher füllt, und Böse/AT, das das Neue unterbindet, durch seine Unkenntnis im Gegensatz zum Pontiker Markion in seiner Kultur verhaftet bleibt.

©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.