Markionitismus

Nachdem anhand des lukanischen Baumgleichnisses (Lk 6,43-45), das den bösen und guten Menschen des Alten Testaments in seinem Verhalten veranschaulicht, die antike komplexe Betrachtungsweise mit ihren formalen und inhaltlichen Strukturen, die den Menschen durch eine dreideutige Sprache leiblich, geistig und körperlich schildert und damit ganzheitlich auffasst, eingeführt wurde, ist es sinnvoll, sich mit der jüdischen Kultur noch näher zu befassen, bevor der Markionitismus (oder auch Marcionitismus bzw. Marcionismus genannt) erläutert wird.

In Lk 6,43-45 kam die Vereinzelung des jüdischen Menschen in allen drei Bereichen durch die eigene und charakteristische Frucht und im Geistigen und Leiblichen durch die vertikale Orientierung deutlich zum Vorschein. Durch diese starke Abkapselung von außen ist es nun interessant und auch wichtig, wie Juden ihre zwischenmenschlichen Kontakte organisieren und in welche inhaltlichen und formalen Strukturen sie geraten, wenn sie sich gegenseitig austauschen und sich Interdependenzen bilden. Diese Art des gegenseitigen Austausches und gesellschaftlichen Lebens, das sich dynamisch entwickeln und verbreiten kann, wird in der neutestamentlichen und patristischen Literatur (z.B. Gal 1,13) als Judaismus bezeichnet.

Unter dem Terminus Judaismus versteht man die gegenseitige Abhängigkeit und Interdependenz zwischen Gesetz und Beschneidung, wobei strikt zwischen dem, der das Gesetz ausführt, und dem, der beschnitten wird, unterschieden werden muss. Nach Gen 17,9-11 ist die Beschneidung ein Bundeszeichen, an der abgelesen werden kann, wer zum Bund gehört und wer nicht. Es ist aber auch die Art und Weise wie man in den Bund Gottes eintritt. Denn nur unter diesem Zeichen ist im Judentum ein Bund mit Gott möglich. Bei der Beschneidung wird bekanntlich die männliche Vorhaut teilweise oder vollständig entfernt, so dass der Penis "unverborgen" sichtbar und zur Schau gestellt werden kann. Es zeigt die schamlose Fruchtbarkeit an, wenn zusätzlich das Glied als Fortpflanzungsorgan nicht von Schamhaaren verdeckt wird, denn in Gen 17,9-11 wird ebenfalls die Fruchtbarkeit stark hervorgehoben, ohne die es keine Nachkommen, Generation um Generation geben könne. Die Beschneidung ist demnach auch das Mittel sich auf schamlose Art und Weise aus biblischer Sicht zu vermehren. Hinsichtlich der Fruchtbarkeit ist die Beschneidung mit den in Lk 6,44 genannten Feigen ähnlich, aber nicht in Bezug auf ihre Schamlosigkeit, denn nach Isidor (Etymologiae XVII,7,17) steht die Feige neben der Libido und ihrer Fruchtbarkeit als Pendant zum männlichen Phallus auch für die weibliche Scham, wie sie ebenfalls in dem bekannten Feigenblatt zur Verdeckung der Schamhaftigkeit in Gen 3,7 zum Ausdruck kommt. Beschneidung und Feige stehen beide folglich für Fortpflanzung, jedoch einmal auf schamlose (AT-Beschneidung) und ein anderes Mal auf schamhafte Weise (NT-Beschneidung), wenn die eingegangene Verbindung von den Beteiligten als Scham empfunden wird. Da diese beiden Fortpflanzungsarten unterschiedliches Zeugnis ablegen, verwende ich den Begriff AT-Judaismus hinsichtlich der alttestamentlichen Beschneidung, um ihn von dem Ausdruck NT-Judaismus zu unterscheiden, der ebenfalls möglich ist, wenn nach der eingegangenen schamhaften Verbindung, bei der neues Zeugnis vorliegt, die auch als neuer Bund und neutestamentliche Beschneidung bezeichnet werden kann, eine starke Vereinzelung wie beim jüdischen Menschen eintritt.

Der AT-Judaismus

Der folgende Text, der den AT-Judaismus und seine Strukturen beim Zusammenspiel von Gesetz und Beschneidung eingehend und prägnant beschreibt und somit das Fundament neutestamentlicher Wissenschaft darstellt, da die Schriften des NT auf dem Alten Testament aufbauen, ist ziemlich jung und stammt von Abulfaradsch (gestorben 1286) und wird in der Historia Compendiosa Dynastiarum wiedergegeben. Mögen auch diese Zeilen das letzte Zeugnis darstellen, das wir von Markion in den primären Quellen haben, und in dem Markion kurz davor und auch danach namentlich erwähnt wird, es ist ein hochrangiges Dokument, das - wahrscheinlich aus einer markionitischen Urheberschaft und Perspektive - den AT-Judaismus in den wichtigsten Details beschreibt. Manche zugespitzte Formulierungen in der Wortwahl mögen daher nicht so sehr ins Gewicht fallen.

Weil dort auch sehr stark auf Strukturen und Positionsverhältnisse wie im lukanischen Baumgleichnis eingegangen wird, ist dieses jüngste Zeugnis aus dem 13.Jhd. für die antike komplexe Betrachtungsweise dennoch von entscheidender Bedeutung, um alttestamentliches und neutestamentliches Zeugnis adäquat unterscheiden zu können. Im 13.Jhd. wurden die äußeren und auch inneren Strukturen der katholischen Kirche durch Bewegungen wie die Waldenser, aber auch durch die deutsche Mystik, stark erschüttert, die ihr Heil außerhalb der Kirche zu suchen begannen. Der bekannteste Mystiker dieser Zeit ist der Meister (Magister) Eckhart (1260-1328), der durch seine lateinischen, aber auch für diese Zeit äußerst ungewöhnlichen deutschen Abhandlungen, die Sprache der deutschen Theologie und Philosophie maßgeblich beeinflusst hat.

Da dieser herangezogene Text von Abulfaradsch aufgrund seines Aufbaues noch die vielseitigen Interdependenzen unter jüdischen Menschen des AT beschreibt, ist er weitaus komplexer als z.B. das lukanische Baumgleichnis, das nur die Form und Struktur eines einzelnen Menschen ohne wesentliche Mitwirkung von außen zur Anschauung bringt. Es werden daher in den Klammern weitere Abkürzungen nötig sein, die ich neben der Auslegung des Textes näher erläutern werde. Der lateinische Text lautet mitsamt der deutschen Übersetzung (Esos-LA) in der einfachsten Betonungsstruktur der 1.LA der Außenwelt wie folgt:

AT-Judaismus-I:

Aequum ergo> <cultores suos | in ipsum concitasse>, <qui se | potestati eorum> <permisit,

<adeo ut ipsum | occiderent>,

<at | resurrectione sua a mortuis> <homines captivos cepit, <et | redegit> <ad cultum patris sui.

Einen/(Zahl) Gleichen/(Obj: horizontales AT/s/a2/g/si) deshalb/(bez ipsum)> <die Pfleger/(Sbj: Verehrer/AT/s/a2/m/si) (als) seine eigenen/(zug: bez aequum) | in/(lokal wohin: zu) ihm selbst/(hinweisend: AT/s/a/g/si) stark bewegt/(getrieben) zu haben>, <der/(bez ipsum) sich | der Macht/(Herrschaft/AT/s/a2/g/si) ihrer/(zug: die Verehrer)> <anvertraut/(überlassen) hat,

<bis dahin/(zeitl und bez letzten zwei Sätze: solange bis) wie/(auf welche Weise: bez adeo und der letzten zwei Sätze) ihn selbst/(AT/s/a2/si/g) | sie/(die Verehrer) niederhauen/(töten) würden/(Möglichkeit)>,

<andererseits/(dagegen) | (durch/mit) Zurück/(zeitl: wieder)-Aufstehen/(Auferstehung) seiner eigenen/(zug: AT/s/a/g/si) von/(lokal: aus) Toten/(nicht am Leben: Menschen/AT/s/a/un)> <die Menschen/(konträres NT/s/a2/si) gefangen/(bez homines) genommen hat, <und/(zeitgleich) | zurückgebracht/(zurückgetrieben) hat ("die Menschen/NT/s/a2/si")> <zu/(lokal wohin) dem Kultus/(Verehrung) des Vaters/(obj: fürsorgliches AT/s/a2/g/si) (als) ihres eigenen/(zug: die freundlichen Menschen/AT/s/a2/si).

In dieser Konstellation sind die Kultores, die ich gemäß dem lateinischen cultura als Pfleger übersetze, diejenigen, die hier explizit als kulturelle Menschen das Gesetz ausführen, und die Toten die Gruppe, die beschnitten werden, da bei ihnen der göttliche (g) aequum entsteht und sie somit dem Bund Gottes beitreten. Die Gesetzlichen als Subjekt (Sbj) geben den horizontal Gleichen (aequum), den sie auf ihrer Seite besitzen, als Objekt (Obj) an die Beschnittenen weiter. Ausgerüstet mit göttlicher Macht, die ihnen der Schöpfer als göttlicher (g) aequum verleiht, besitzen sie als Gesetzliche, an denen der Schöpfer aufgrund ihrer gesetzlichen Handlung trotz Bilderverbots sichtbar (si) wird und sich schöpferisch (s) zeigt, Macht über die Beschnittenen. Dass Tote als Beschnittene gelten, mag verwundern, wird aber durch die 2. und 3.LA verständlicher. Wenn ich mich selbst als Beschnittener betrachte, dann sind außen (a2) die aktiv das Gesetz Ausführenden und äußerlich (a) bei mir selbst die passiv Beschnittenen, die als Tote nicht vorhanden und deshalb in der bildhaften Sichtweise der 1.LA unsichtbar (un) sind im Gegensatz zu den sichtbaren (si) Kultores.

Für die Exoteriker und die Exos-LA der leichtesten Sichtweise ist der horizontal Gleiche der Esoteriker ein Gerechter und Wohlgesinnter, der nur bei den Beschnittenen erkannt wird, auf denen in der Beschneidungsphase das Hauptaugenmerk gerichtet ist. Und die Menschen (homines) werden gefangen genommen, weil sie diesen Gerechten und Wohlgesinnten getötet haben, sie also mit den äußeren Kultores gleichgesetzt werden.

Für die Lesart der Esoteriker (Esos-LA), die hier in der Übersetzung vorliegt, findet vor dem Tod dieses äußerlichen Gerechten und Wohlgesinnten ein horizontaler Übergang des Göttlichen von außen nach äußerlich statt, so dass das Göttliche definitiv nicht gleichzeitig auf beiden Seiten in Erscheinung tritt. Es erfolgt ein Wechsel des Göttlichen von den Gesetzlichen außen (a2) zu den Beschnittenen äußerlich (a) in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis, so dass der Tod zuerst außen und dann äußerlich eintritt. Da die Exoteriker - hier aus der Sichtweise der Kultores - nur das Gegenüber und nicht sich selbst im Blick haben, töten sie das Göttliche bei den äußerlich Beschnittenen, während die Esoteriker es außen bei sich selbst niederhauen und töten, weil sie die ganze Macht während der Beschneidungsphase an sich gerissen haben. Am Ende der Beschneidungsphase nehmen sie ohne dem Göttlichen eine Position ein, die sie vor der Handlung des redegit> <ad cultum patris sui in eine exponierte Lage außerhalb der Kultur versetzt und nur von den Esoterikern erkannt wird. Ihre Art und Weise des Auftretens stimmt mit dem konträren Bösen des NT in der Einführung überein. Auch sie können als homines bezeichnet werden, die nicht wie in der Exos-LA durch freundliche und kulturelle Menschen repräsentiert werden, sondern der menschlichen Spezies und dem Wesen Mensch entsprechen.

Die Ausführung des Gesetzes, die nur möglich ist, wenn sich der Beschnittene auf die Kultores einlässt, ist nicht auf Dauer ausgelegt: Die Beschneidungsphase kommt zum Erliegen. Dieser Zustand zwischen Ende der Beschneidungsphase und Beginn der Gesetzesphase ist im AT-Judaismus zeitlich kurz - das et in dieser Betonungsstruktur ist zeitgleich - und fällt kaum ins Gewicht, so dass zwischen Gefangennahme und Rückführung zur ehemaligen Kultur keine Zeit vergeht und die vormaligen konträren Menschen, aber auch die freundlichen Menschen der Exos-LA (Kultores), sich wieder der Verehrung ihres eigenen Vaters widmen. In dieser Situation werden die äußeren konträren Menschen selbst zu Beschnittenen, da sie dem Bund Gottes beitreten, der durch Auferstehung des göttlichen aequum, auf dem sich das sua bezieht, und seiner Übertragung von äußerlich auf außen durch redegit> <ad cultum patris sui bei ihnen entsteht. In einem nächsten Schritt könnten diese beschnittenen Menschen wieder zu Kultores werden, so dass man zum Satzanfang gehen und das gleiche in einer Endlosschleife wieder durchspielen könnte.

Man mag darunter, um in unserem Fall des sprechenden Menschen in Lk 6,43-45 zu bleiben, ein intensives Gespräch vorstellen, bei dem der Sprechende der das Gesetz Ausführende ist und der Zuhörer der Beschnittene. Dann wäre der Zuhörer so gefangen von der Rede des Sprechenden, dass er nur zuhört und auf ihn reagiert. In der 2. und 3.LA werden wir feststellen, dass beim Zuhörer während der Phase des Zuhörens in der geistigen und leiblichen Innenwelt nur der Sprechende vorkommt und nicht der Zuhörer selbst, so dass eigentlich der Zuhörer nicht vorhanden ist. In der ganzheitlichen ontischen Sichtweise wird daher der Zuhörer in der Außenwelt zum unsichtbaren Toten, auch wenn er aus allzu menschlicher Perspektive gesehen werden kann. Durch Auferstehung des Schöpfers (aequum bzw. sua) wird der "tote" Zuhörer dann selbst zum Sprecher. Für die Exos-LA könnten die Toten übertragen gemeint sein und den Kultores entsprechen, die sich gegen das Gesetz vergangen und sich von Gott abgewendet haben.

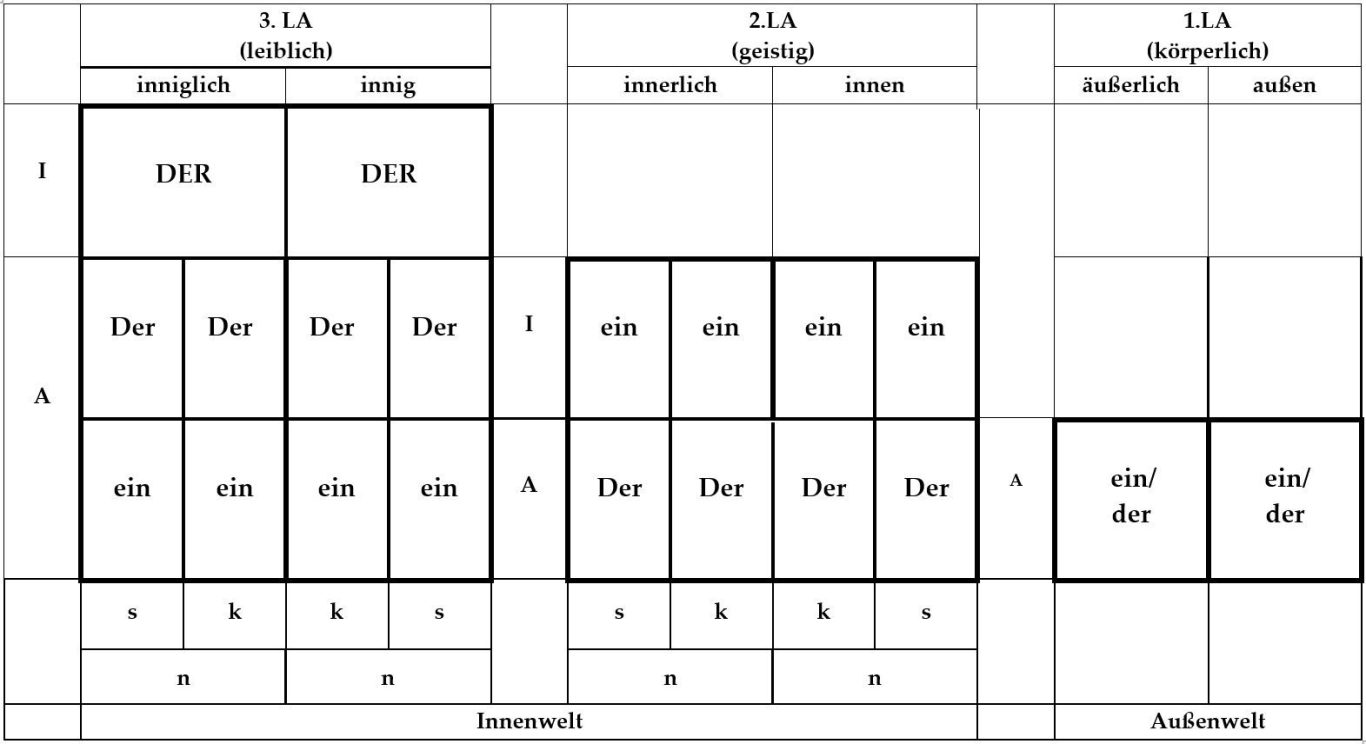

Bevor ich zur Auslegung der 2.LA und damit der geistigen Verhältnisse im AT-Judaismus komme, füge ich vorab die erweiterte Grundanschauungssicht an, die die möglichen Sphären zur Darstellung bringt und aufteilt, wenn zwei oder mehrere Menschen in Interdependenzen geraten. Wie bereits in der Außenwelt zwischen äußerlich (a) und außen (a2) unterschieden wurde, so werden hier die einzelne Sphärenbereiche in der geistigen Innenwelt zwischen innerlich (i) und innen (i2) und in der leiblichen Innenwelt zwischen inniglich (ii) und innig (ii2) aufgeteilt, wobei zusätzlich noch zwischen schöpferisch (s) und kulturell (k) unterschieden wird.

AT-Judaismus-II:

<Aequum ergo | cultores suos> <in ipsum concitasse, qui se> <potestati eorum | permisit>,

adeo ut ipsum> <occiderent,

at> <resurrectione sua a mortuis | homines captivos cepit>, et> <redegit | ad cultum patris sui>.

<(!) Einen/(oben) Gleichen/(Sbj: vertikales ref ipse se/AT/k/i/g) deshalb/(bez unbest. Artikel) | die Pfleger/(Obj: Züchter/ref Ipse Se/AT/s/i2/m) ihrer selbst/(obj: ref Ipse Se/AT/k/i/m)> <in/(wo die Handlung stattfindet) ihm selbst/(in eigener Person: eig) stark bewegt/(angetrieben) zu haben, der/(unpersönlich oben: eig ref ipse se/AT/k/i/g) sich/(Obj: eig ref se/AT/k/i/g)> <der Macht/(unten: Möglichkeit/AT/k/i/m) ihrer/(atr: der Züchter) | anvertraut/(überlassen) hat>,

bis dahin/(bez Verb: lokal von oben nach unten, oberes verlassend) wie/(vgl) ihn selbst/(eig ref ipse/AT/k/i/g)> <niederhauen/(lokal von oben nach unten töten) würden/(Wunsch) sie/(die Züchter/ref Ipse Se/AT/s/i2/m),

andererseits/(jetzt unten: bez homines captivos cepit)> <(durch/mit) zurück/(lokal: nach oben) Aufstehen/(unten vom Boden aus) seiner selbst/(obj: ref Ipse Se/AT/s/i/g) von/(Herkunft: bez sua) Toten/(nicht in Kraft: Menschen/ref Ipse Se/AT/s/i/m) | die Menschen/(freundliches ref Ipse Se/AT/k/i/m) (vorher) gefangenen/(eroberten) genommen/ (übernommen) hat, und/(zeitl. Folge)> <zurückgebracht/(in einen früheren Zustand) hat | zu/(bei) dem Kultus/(Ausbildung) des Vaters/(obj: abstammendes ref Ipse Se/AT/s/i/g) ("als": bez Kultus) ihres eigenen/(ref Ipse Se/AT/s/i/m)>.

Um einen Überblick zu bekommen, erläutere ich diesen Satz ohne vorerst näher auf die hinzugekommenen Bezeichnungen in den Klammern einzugehen. Aufgrund der Änderung der Betonungsstruktur, die in der 2.LA immer genau umgekehrt sich darstellt, werden im Gegensatz zur 1.LA die Kultores zum Objekt (Obj) und ein Gleicher zum Subjekt (Sbj), so dass die Beschnittenen innerlich (i) aufgrund eines vertikal Gleichen zwar keine geistige Macht haben über die Gesetzlichen innen (i2), aber ihre Voraussetzung darstellen. Das suos ist in dieser Betonung nicht mehr zugehörig (zug), sondern objektiv (obj) zu sehn: die Züchter ihrer selbst. Zum besseren Verständnis übersetze man das "cultores suos>" mit die Züchter ihre eigenen oder besser: ihre eigenen Züchter. Das qui in dieser Betonungsrichtung ist wie beim Bösen/AT in Adv. Marcionem I,2,2-II ein Indefinitpronomen und übernimmt auf unpersönliche Weise den Inhalt von aequum, zu dem das in ipsum hinzukommt, so dass die Betonung des unbestimmten (unbest.) Artikels mit dem qui zusammenfällt, und in der geistigen Innenwelt bei den Beschnittenen ein vertikal Gleicher die Struktur unten+oben erhält, jedoch sich nicht böse verhält. Das lateinische se, das in der 1.LA im Verb implizit enthalten ist, wird zum Objekt (Obj) der Überlassung und das et beschreibt aufgrund der Betonungsrichtung im Gegensatz zur 1.LA eine zeitliche (zeitl.) Folge. Die Kultores, die in der Außenwelt außen (a2) das Gesetz ausführen, sind in diesem Satz die einzigen, die explizit innen (i2) vorhanden sind, alle anderen Nomina und Abläufe finden innerlich (i) statt.

Wenn nun die Kultores außen (a2) das Gesetz durch eine Handlung oder Sprechen sichtbar (si) ausführen und die Äußerlichen (a) beschneiden, dann finden die Gesetzlichen aus ganzheitlicher ontologischer Perspektive innerlich (i) selbst statt, wenn z.B. ein Zuhörer das Wort der Sprechenden innerlich aufnimmt oder bei einer Handlung so stark von außen beeinflusst wird, dass er "sich selbst vergisst" und auf außen nur geistig reagiert. Dieses ist mit cultores suos gemeint, wenn die inneren Kultores sich selbst innerlich züchten, anbauen, pflegen, was auch mit Fortpflanzung und Vermehrung in Verbindung gebracht werden kann, wenn man behauptet, dass die Kultores sich innerlich fortpflanzen. Eine Fortpflanzung im Falle einer Rede und damit eine Übermittlung des Gesprochenen ist aus theologischer Sicht ohne die Mitwirkung Gottes nicht möglich. Ohne Gott käme es einem Sprechenden im Weltraum gleich: Man würde außen nur den sich bewegenden Mund sehen, aber innerlich nichts hören (das Gähnen des Mundes als ursprüngliche Bedeutung des griechischen Chaos ohne Logos). Denn das gesprochene Wort ist in der Außenwelt eine bildhafte Vorstellung und kein Laut oder Geräusch. Die Mitwirkung Gottes, und damit auch die Zugehörigkeit zum Bund Gottes, wird durch das aequum concitasse beschrieben, wobei das aequum als ein vertikal Gleicher in der innerlichen Struktur unten+oben die unteren suos antreibt und stabilisiert, die von den inneren Kultores gezüchtet werden. Da die Kultores außen das Gesetz ausführen, kann davon ausgegangen werden, dass die innere geistige Struktur wie beim guten Menschen in Lk 6,43-45 sich direkt durch Ausdehnung von unten nach oben entwickelt und die Form unten=oben besitzt. Es unterscheiden sich daher strukturell die Gesetzlichen innen (unten=oben) von den Beschnittenen innerlich (unten+oben), so dass ich für den Bereich, der das Gesetz ausführt, den Ausdruck schöpferisch (s), und für den Bereich, der beschnitten wird, den Ausdruck kulturell (k) gewählt habe. In unserem Fall werden die cultores mit s und das suos mit k bezeichnet und eingeteilt. Der Terminus kulturell wurde gewählt, weil sich in diesem Bereich die Kultur fortpflanzt, und alles, was außen als Kultur erscheint, dort seinen Eingangsbereich hat. Und das schöpferische, weil es den Bereich kennzeichnet, in dem der Schöpfer tätig ist, mag auch in der 1.LA das horizontale aequum, das hier in vertikaler Bedeutung mit k bezeichnet wurde, mit dem Schöpfer identifiziert worden sein. In der ganzen markionitischen Literatur kann der Begriff creator oder δημιουργός eindeutig in diesem Bereich lokalisiert werden, so dass aus meiner heutigen Sicht dieser Begriff der einzige ist, der eindeutig dem AT zugeordnet werden kann.

Im weiteren Verlauf des Textes steigert sich der Prozess der Beschneidung, so dass das menschliche (m) suos immer mehr überwiegt aufgrund seiner Möglichkeit, sich selbst unten fortzupflanzen. Die Folge ist, dass das Göttliche insgesamt verschwindet und somit der Beschneidungsprozess zum Erliegen kommt, was mit der 1.LA korrespondiert.

Mit dem at wird der untere Prozess in den Fokus genommen, wobei damit auch ein Wechsel von kulturell (k) nach schöpferisch (s) einhergeht, wo der Schöpfer seine Wirkung entfaltet. Es beginnt nach der Beschneidung die Phase der äußerlichen Ausübung des Gesetzes, bei der die äußeren Menschen des NT gefangen genommen und beschnitten werden und gleichzeitig zum Kultus des AT zurückgebracht werden. Durch das Aufstehen des Schöpfers, das auch als ein bildliches Aufstehen von unten nach oben zu verstehen ist oder eben als ein Ausdehnen von unten nach oben mit unterer Standhaftigkeit und oberer Überfülle (unten=oben), nachdem das Göttliche im Kulturellen zu Boden niedergehauen wurde, gewinnt der Schöpfer an Kraft, der von den Toten und im übertragenen Sinne von den Kraftlosen abstammt und herrührt. Die Toten sind in diesem Falle wie in der 1.LA Unbeteiligte und eben nicht die Kultores, die in das Kulturelle aufgrund der Kraftlosigkeit und Unlebendigkeit der Toten ohne ihre Beteiligung eindringen können. Die Toten werden deshalb dem schöpferischen (s) zugeordnet, da der kulturelle Bereich (k) ausschließlich dem Machtbereich der äußeren Kultores vorbehalten ist.

Durch das Aufstehen des Schöpfers werden die gefangenen Menschen übernommen. Mit den gefangenen Menschen sind im Falle einer Rede die Zuhörer im kulturellen (k) während der Beschneidungsphase gemeint. Die Menschen als captivos, also als gefangene, eroberte und erbeutete, sind der Macht der Beschneidung völlig ausgesetzt und können nicht über sich selbst bestimmen. Sie entsprechen genau den suos, jedoch hier nicht aus der Sicht der Gesetzlichen, sondern der Beschnittenen. Am Ende der Beschneidung verlieren sie ebenfalls an Kraft wie die bereits vorher Toten und Kraftlosen im schöpferischen (s), die auch in dieser am Ende kraftlosen Phase der Beschneidung unbeteiligt waren. Die gefangenen Menschen lassen sich leicht übernehmen, weil sie durch den göttlichen Verlust an Stabilisierung und Halt verloren haben.

Durch diesen Satz, der mit at eingeleitet wird, soll zum Ausdruck gebracht werden, dass der Schöpfer das kulturelle ohne abrupte Wesensveränderung hinsichtlich seiner Stärke, aber auch hinsichtlich seiner Konstitution, eins zu eins kopiert - das Reflexivpronomen suos (k) entspricht am Ende dem ebenfalls Reflexivpronomen sui (s) -, so dass der "normale" Mensch nicht zwischen Beschneidung und Gesetzesausübung unterscheidet und auch nicht wahrnimmt, sondern sich immer reflexiv (ref) an der Handlung beteiligt meint. Das k wird als gleiches in s übernommen, wobei eine Kluft aufgrund des Todes und des Aufstehens des Schöpfers, also keine direkte Verbindung zwischen s und k vorliegt. In meiner Schreib- und Ausdrucksweise ist dies nicht ein s=k, sondern ein s+k: Das k wird durch s kopiert und verschwindet am Ende im Kulturellen durch die vertikale Orientierung und Ausdehnung im Schöpferischen (siehe die Vereinzelung bei Lk 6,43-45). Am Ende des Satzes gewinnt der Mensch des Schöpfers wieder an Kraft, indem er vom Schöpfer abstammt und ihn ebenfalls eins zu eins übernimmt, weshalb ganz bewusst der Schöpfer ebenfalls mit dem Reflexivpronomen sua erwähnt wird.

Nun zu den Begriffen ipse bzw. Ipse und se bzw. Se, die in den Klammern angegeben werden. Durch große Anfangsbuchstaben (Ipse, Se und Ipse Se) wird der bestimmte Bereich gekennzeichnet und durch kleine (ipse, se und ipse se) der unbestimmte, so dass in der geistigen Sphäre das Ipse Se unten vorliegt und das ipse se oben. Es wird dadurch eine eindeutige Zuweisung gewonnen, unabhängig davon, ob explizit ein bestimmter (best.) oder unbestimmter (unbest.) Artikel vorliegt. Der Ausdruck Ipse bzw. ipse beschreibt einen geistigen Zustand, der sprachlos vorhanden ist und sich nicht in Worte artikuliert. Im Gegensatz dazu das Se bzw. se als die Konstitution und Verfassung des sprachbegabten Geistes. Diese Aufteilung ist sinnvoll, wenn z.B. der Apostel das Wort des Herrn verkündet: In diesem Falle wäre der Apostel das menschliche Ipse und das Wort das göttliche Se, weil ein Apostel als Abgesandter zum gesprochenen Wort eine Distanz aufbaut und es nicht für sich selbst in Anspruch nimmt (Ipse/m+Se/g). Neben Ipse und Se als getrennte Eigenschaften gibt es auch die Einheit von Ipse Se, die ein massives Denken in Worte darstellt.

Wenn diese Einheit (Ipse Se) reflexiv (ref) gebraucht wird (ref Ipse Se), wird diese Konstitution in der neutestamentlichen Literatur und vor allem bei Paulus als Fleisch bezeichnet. Der Ausdruck Fleisch hat folglich auch eine geistige Komponente und beschreibt ein reflexiv massives Denken, einen "fleischlichen" Geist, der in den Reflexivpronomina (suos, sua, sui) vorliegt. Neben dem Fleisch kann die Einheit von Ipse und Se auch in eigener Person (eig) umgesetzt werden. Diese Konstitution (eig Ipse Se) entspricht in der neutestamentlichen Literatur den Knochen. Was für die Medizin in der leiblichen Innenwelt gilt, ist auch für das Geistige anwendbar: Die Knochen halten und stabilisieren das Fleisch, aber das Fleisch bewegt die Knochen. Durch das eig (in eigener Person) gewinnt das Geistige Unabhängigkeit und Haltung, das sich selbstständig lokalisieren und seine Position halten kann. Im Geistigen können daher in eigener Person (eig) und die Knochen (eig Ipse Se) synonym gebraucht werden, was in diesem Text bereits angewendet wurde: ein Gleicher (ref ipse se/AT/k/i/g) in eigener Person (in ipsum) wird mit dem Indefinitpronomen qui (eig ref ipse se/AT/k/i/g) gleichgesetzt. Eigenständig ist das eig nicht auf andere Sphärenbereiche angewiesen, so dass die jeweilige Stelle (nur unbestimmt oder nur bestimmt) unabhängig besetzt werden kann, während das reflexive (ref) mehr reaktiv sich kundtut. Die reflexive Konstitution ist am Anfang abhängig von einem anderen Bereich oder von anderen Beteiligten, bevor sie sich auf sich konzentriert. In unserem Falle des Beschnittenen wäre dieser als "Fleischlicher" (Sarkiker) auf SICH bezogen, aber er wäre nicht bei sich SELBST.

Die Einteilung des geistigen Ipse Se in Fleisch (ref Ipse Se) und Knochen (eig Ipse Se) durch das reflexive (ref) bzw. eigenständige (eig) Auftreten ist auch für die einzelnen Komponenten Ipse oder Se mit den gleichen Auswirkungen möglich. Das lateinische ipse wie auch das griechische αὐτός kann daher in der neutestamentlichen Literatur sowohl für die eigene Person (eig) als auch den sprachlosen Teil (Ipse) stehen, wie es bereits in diesem Text der Fall ist: [...] in ipsum/(eig) concitasse [...] und [...] ut ipsum/(ipse) occiderent [...]. Gleiches gilt für das lateinische se, das im Griechischem im deklinierbaren Reflexiv-Pronomen vorliegt, aber auch z.B. durch das Medium ausgedrückt werden kann.

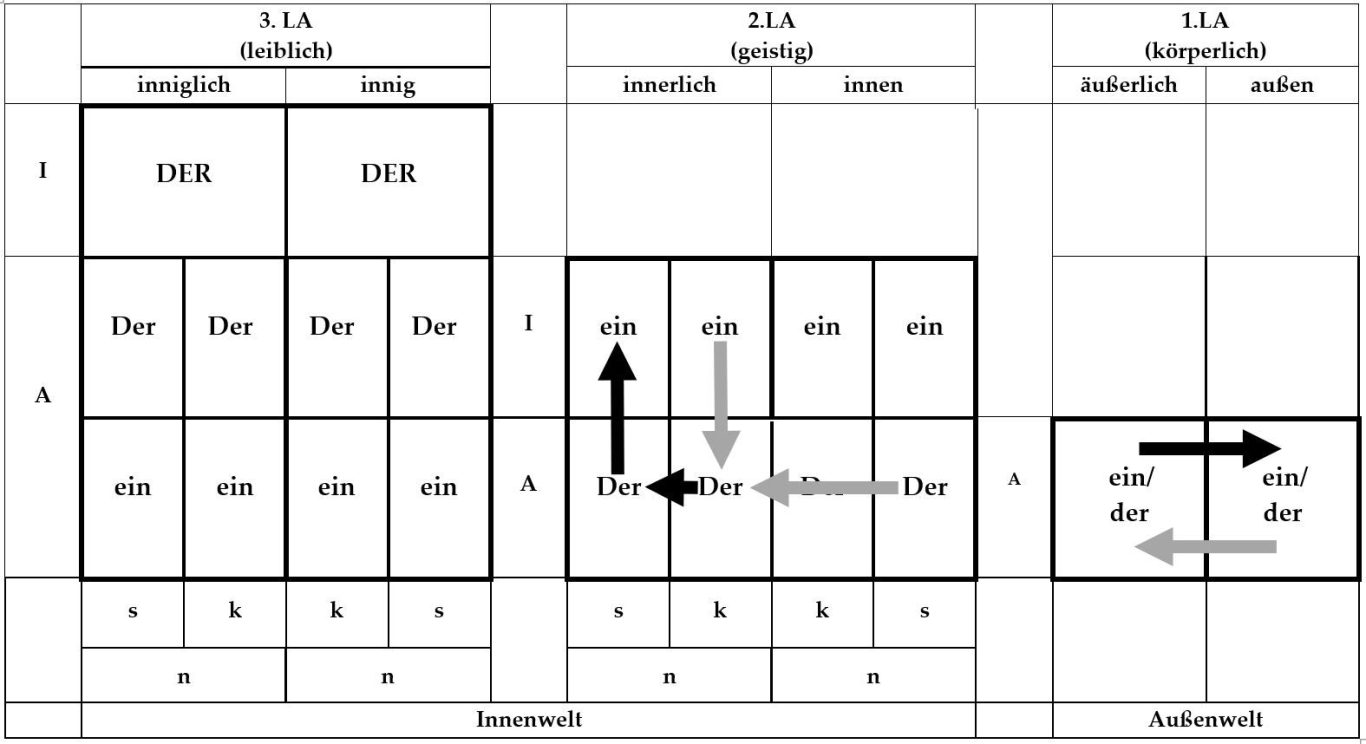

Folgende Abbildung zeigt schematisch den Verlauf der Beschneidungsphase in den grauen Pfeilen und der Gesetzesphase in den schwarzen Pfeilen:

Die 3.Lesart (3.LA) dieses Textes hat wie in den Versen Lk 6,43-45 ihre eigene Betonungsstruktur und muss aus den gewonnenen Ergebnissen der 1. und 2.LA ermittelt werden, um ein kohärentes ganzheitliches und übereinstimmendes Gesamtbild zu erzielen.

AT-Judaismus-III:

Aequum ergo cultores> <suos in ipsum concitasse, qui se potestati> <eorum permisit,

<adeo | ut ipsum> <occiderent,

at> <resurrectione sua | a mortuis homines> <captivos cepit, et> <redegit | ad cultum patris sui>.

Einen/(unten) Gleichen/(Obj: vertikales ref ipse se/AT/k/ii/g) deshalb/(bez best. Artikel) die (!) Pfleger/(Sbj: Züchter/ref Ipse Se/AT/s/ii2/m)> <ihrer selbst/(obj: ref ipse se/AT/k/ii/m) in/(lokal: bez suos) ihn selbst/(ein Gleicher in eigener Person) stark bewegt/(angetrieben) zu haben, der/(bez einen Gleichen: eig ref IPSE SE/AT/s/ii=ii2/g) sich/(Obj: ref IPSE SE/AT/s/ii=ii2/g) der (!) Macht/(Vollmacht: ref IPSE SE/AT/s/ii2/g)> <ihrer/(pos: die Züchter) anvertraut/(übergeben) hat,

<so sehr/(bez nur letzten Satzteil) | wie/(dass) ihn selbst/(eig IPSE SE/AT/s/ii=ii2/g)> <sie/(die Züchter) niederhauten/(töteten),

andererseits/(inniglich: bez a mortuis . . . cepit)> <(durch/mit) zurück/(wieder) Aufstehen/ (Auferstehung: bez qui) seiner selbst/(obj: ref IPSE SE/AT/s/ii=ii2/g) | von/(Herkunft: bez homines und Verb) Toten/(nicht in Kraft: Menschen/ref ipse se/AT/s/ii/m) die (!) Menschen/(freundliches ref Ipse Se/AT/s/ii/m)> <gefangenen/(eroberten) gefangen/(weggenommen) hat, und/(zeitl. Folge)> <zurückgebracht/(in den früheren Zustand) hat | zu/(bei) dem Kultus/(Ausbildung) des Vaters/(obj: erzieherisches eig ref IPSE SE/AT/s/ii=ii2/g) ("als": bez Kultus) ihres eigenen/(die Menschen)>.

Ich erläutere wieder vorerst diesen Satz ohne näher auf die Bezeichnungen in den Klammern, die die einzelnen Konstitutionen der Beteiligten angibt, einzugehen. Aufgrund der Änderung der Betonungsstruktur sind wie in der 1.LA die Kultores das Subjekt (Sbj) und ein Gleicher das Objekt (Obj) der Infinitivkonstruktion. Das suos verhält sich weiterhin in dieser Betonung - nur in der 1.LA ist es unbetont - objektiv (obj) zu cultores. Das qui in dieser Betonungsrichtung ist wie in der 2.LA ein Indefinitpronomen, beinhaltet aber im Gegensatz zur 2.LA nicht einen Gleichen, der hier ebenfalls vertikal (ver) gemeint ist, sondern DEN Gleichen als unpersönlichen oben. Wie bereits erwähnt ist das Unpersönliche sowohl in der 2.LA (ein Gleicher) als auch in der 3.LA (DER Gleiche) immer oben, so dass auch hier eine eindeutige Zuordnung zur oberen Sphäre gegeben ist. Als eine unpersönliche Verfassung geht sie immer mit einer gewissen Distanz zu anderen Sphären einher, die diese zu dem Unpersönlichen wahrnehmen. Diese vertikale Distanz wurde innerlich (i) im kulturellen (k) anschaulich mit unten+oben beschrieben, so dass hier innig (ii2) im schöpferischen (s) bei den mittleren Kultores die Bezeichnung mittig+oben entsprechend und passend ist. Da die obere Sphäre sich von innig (ii2) bis nach inniglich (ii) erstreckt (ii=ii2) und gleichzeitig vorhanden ist, kann diese unpersönliche vertikale Distanz auch unten auf einen Gleichen inniglich (ii) im Kulturellen (k) bezogen werden (unten+oben). Das obere göttliche und unpersönliche qui entspricht hier dem Schöpfer, so dass sowohl die Kultores als die weiterhin Gesetzlichen als auch die suos als die weiterhin Beschnittenen, die sich unten in einem Gleichen befinden, das gleiche vertikale distanzierte Verhältnis zu dem Schöpfer besitzen: mittig+oben bei den mittleren Gesetzlichen und unten+oben bei den unteren Beschnittenen.

Das lateinische se wird wie in der 2.LA zum Objekt des Überlassens, nur dass aufgrund der Betonungsstruktur die potestas zum direkten Empfänger wird und daher das Verb nicht mit überlassen, sondern mit übergeben in der Klammer wiedergegeben wird: Das se wird nicht indirekt überlassen, sondern direkt übergeben. Der Genitiv eorum erhält in dieser Betonung possessiven (pos) Charakter: Die Kultores haben die obere Vollmacht in ihrem Besitz und damit die Fähigkeit, sie von sich aus zu ergreifen und in den Besitz zu nehmen, was durch die Übergabe des se an die potestas hervorgerufen wird. Aus dem distanzierten Verhältnis (mittig+oben) zum oberen Schöpfer (ii=ii2/g) wird durch diesen gewohnten Prozess der übergebenen göttlichen Vollmacht der gute Speicher des Herzens, auf dem wie in Lk 6,45-III von mittig aus zugegriffen wird, und der als guter Inhalt nach vorne (unten) getragen wird. Es entsteht das eigene Erzeugnis (Lk 6,44-III), zu dem jetzt eine direkte persönliche Verbindung besteht. Diese Besitzergreifung von den innigen Kultores ist so stark (adeo), dass der obere Rest (ipsum) getötet wird, und oben nichts mehr göttliches vorhanden ist. Ein inniglich Gleicher (aequum) und die unteren Beschnittenen (suos) in ihm (in ipsum), die sich vorher vertikal stabilisierten (unten+oben), verlieren wie in der 2.LA dadurch an Kraft und können sich nicht mehr auf ihrer Position halten, was auch insgesamt mit der 1.LA korrespondiert: Die Bescheidungsphase kommt durch den Verlust des Göttlichen zum Erliegen.

Der erste Satzteil (Aequum ergo cultores> <suos in ipsum concitasse) beschreibt vorwiegend (bis auf cultores) den inniglichen (ii) Ablauf der Handlung, während der zweite (qui se potestati> <eorum permisit) und dritte Satzteil (<adeo | ut ipsum> <occiderent) ausschließlich den innigen (ii2) Handlungsablauf darstellt im Gegensatz zur 2.LA, wo diese zwei Sätze innerlich (i) stattfinden. Das at ist daher nicht vertikal zu verstehen, sondern horizontal, da ein Wechsel von unten (1.Satzteil) nach oben (2.+3.Satzteil) bereits sich ereignet hat. Der 4. und 5.Satzteil bezieht sich auf inniglich (ii) und das at beschreibt den Wechsel von innig (ii2) nach inniglich (ii). Der erste Satzteil beschreibt die äußerliche Beschneidung inniglich und der zweite und dritte Satzteil die äußere Ausführung des Gesetzes innig.

Wie in der 1. und 2.LA werden ab dem at die Verhältnisse zwischen Gesetzlichen und Beschnittenen vertauscht, so dass ab diesem Zeitpunkt die Beschnittenen (suos) die Beschneidung verlassen und anfangen, als Gesetzliche die äußerliche sichtbare Ausführung des Gesetzes leiblich in die Tat umzusetzen: Sie werden in solche Strukturen gebracht, die zuvor die Kultores innig im 2. und 3.Satzteil besessen haben; sie werden zurückgebracht (redegit) in einen früheren Zustand, den die Kultores bereits besessen haben, und der für sie als Anhänger der jüdischen Kultur bekannt und gewohnt ist. (Was der Text nicht sagt: Auch die inniglich unten Beschnittenen nehmen auf gleiche Weise und zur gleichen Zeit den oberen Schöpfer possessiv in Besitz wie innig die mittleren Kultores, so dass der normale Jude den Unterschied zwischen Beschneidung (von unten aus) und Gesetz (von mittig aus) nicht erkennt und erfährt.)

Hinsichtlich der Konstitutionen, die mit den gleichen Ausdrücken wie in der 2.LA in Klammern angegeben werden, entsprechen die Menschen (homines), auf denen sich das Reflexivpronomen sui bezieht, ebenfalls den "Fleischlichen" und werden dementsprechend mit ref Ipse Se bezeichnet. Die Position der jeweiligen Verfassungen in der leiblichen Innenwelt werden wiederum durch Groß- und Kleinschreibung ausgedrückt. Mit ipse se wird die untere unbestimmte plural-räumliche Sphäre zum Ausdruck gebracht, mit Ipse Se die mittlere bestimmte plural-räumliche und mit IPSE SE die obere bestimmte singulär-zeitliche Sphäre. Eine Aufteilung in Ipse und Se wie in der 2.LA gibt es in der 3.LA nicht. Wie in der geistigen Innenwelt ist in der leiblichen Innenwelt das reflexive (ref) ipse se/Ipse Se/IPSE SE das Fleischliche und das eigene (eig) ipse se/Ipse Se/IPSE SE das Knochige. Leibliches, das sich reflexiv verhält, besitzt Fleisch, und was eigenständig sich darstellt, besitzt Knochen. Die synonyme Verwendung von in eigener Person (eig) und Knochen (eig Ipse Se) im Geistigen gibt es im Leiblichen nicht.

Aufgrund des gleichen Verhaltens wie die Menschen (homines) sind die Kultores ebenfalls als "Fleischliche" (ref Ipse Se/AT/s/ii2/m) zu bezeichnen, die aufgrund ihres starken reflexiven Verhaltens die reflexive (lateinisches se) Vollmacht des Schöpfers (ref IPSE SE/AT/s/ii=ii2/g) von sich aus in Besitz nehmen (ref IPSE SE/AT/s/ii2/m) und dabei das Eigene (ipsum) des Schöpfers (eig IPSE SE/AT/s/ii=ii2/g) aufgrund ihrer starken Vereinzelung aus den Augen verlieren und töten. Der Schöpfer als Unpersönlicher oben (qui) besitzt im Leiblichen eine fleischliche und zugleich knochige Gesamtkonstitution (eig ref IPSE SE/AT/s/ii=ii2/g) im Gegensatz zur geistigen Innenwelt, in der er unten nur fleischlich in Erscheinung tritt (ref Ipse Se/AT/s/i/g).

Das k steht wieder für den Bereich des Kulturellen und damit für den Ort der Beschneidung. Dort ist der Zugang von außen möglich, so dass sowohl geistig als auch leiblich der Eintritt unten stattfindet. Der Beschnittene wirkt daher geistig bestimmt, aber leiblich unbestimmt, wenn er sehr stark von außen abhängig ist und nicht selbst im kulturellen Bereich vorhanden ist. Mit s ist wie in der 2.LA der geistigen Innenwelt der schöpferische Bereich gemeint, dem der in der markionitischen Literatur erwähnte Schöpfer (creator) eindeutig zugeordnet werden kann, und von daher auch seine Bezeichnung erhalten hat. In unserem Fall des AT-Judaismus entsprechen die schöpferischen Verhältnisse der 3.LA demjenigen, der in der Außenwelt das Gesetz anwendet und zur Ausführung bringt, so dass im AT strikt zwischen kulturell (k) und schöpferisch (s) unterschieden werden kann und auch muss.

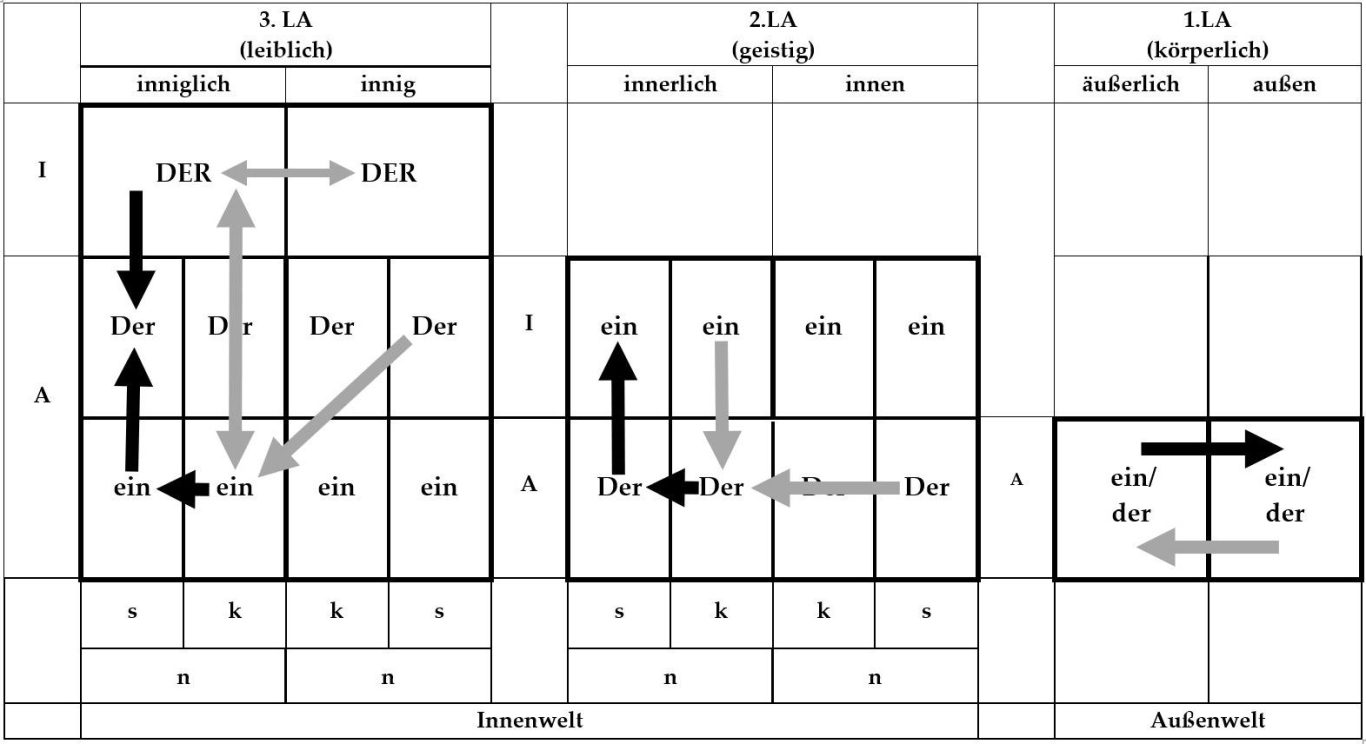

Folgende Grafik beschreibt für alle Lesarten schematisch den Verlauf der Beschneidungsphase in den grauen Pfeilen und der Gesetzesphase in den schwarzen Pfeilen:

Wie alle Ismen ist auch der NT-Judaismus wie der AT-Judaismus eine Bewegung, die sich durch Entwicklung und Ausbreitung ergibt und nicht sich statisch verhält. Neben dem neuen Bund als Gegensatz oder Erweiterung des alten Bundes gibt es auch eine NTliche Beschneidung, die dem gleichen Zweck der Fortpflanzung dient, jedoch eine andere Form aufweist. Die starke jüdische Vereinzelung ist in beiden Ismen gegeben.

Der NT-Judaismus

Als Beispiel für den NT-Judaismus bietet sich der Vers Lk 24,39 an. Als sichtbare Begegnung des auferstandenen Herrn gegenüber den Elf (Aposteln), der explizit in Lk 24,34 erwähnt wird, beinhaltet dieser Vers anschaulich die Strukturen und Begebenheiten des NT-Judaismus, der aber kurz nach der Auferstehung noch nicht weit entwickelt ist (und sich nicht weiter ausgebildet und fortgepflanzt hat, und sich auch nicht geschichtlich durchsetzen konnte).

Lk 24,39-I:

ἴδετε> <τὰς χεῖράς μου | καὶ> <τοὺς πόδας (μου) | ὅτι ἐγώ> <εἰμι αὐτός· |

ψηλαφήσατέ με> <καὶ | ἴδετε>,

ὅτι πνεῦμα> <σάρκα | καὶ> <ὀστέα οὐκ ἔχει | καθὼς ἐμὲ> <θεωρεῖτε ἔχοντα.

Seht/(erblickt)> <die Hände/(willkommen heißendes NT/n/a/m/si) meiner/(zug: Herr/NT/n/a/m=g/si) | und/(bez Obj)> <die Füße/(zugehendes NT/n/a/m/si) (meiner) | insofern/(dass) ICH/(bez nur meiner: der Herr)> <es bin selbst/(eben);

ihr/(die Elf/AT/s/a2/si) sollt berühren/(betasten) mich/(den Herr)> <und | seht/(erkennt: bez nächsten Satz)>,

insofern/(dass) ein/(irgendein) Geist/(NT/n/a/g/of)> <Fleisch/(NT/n/a/m/si) | und/(Aufzählung)> <Knochen/(NT/n/a/m/si) nicht/(bez Fleisch und Knochen) hält/(besitzt) | je nachdem/(vgl: wie) mich/(den Herrn)> <ihr/(die Elf) schaut/(betrachtet=seht) haltend/(präd: mit der Hand berührend! Obj: Fleisch und Knochen!).

Ich beginne mit der Exos-LA, der einfachsten Sichtweise, die nicht übersetzt wird. Für die Exoteriker - das normale Volk - ist der auferstandene Herr der Jesus, der den elf Aposteln seine Hände, die er zu ihnen ausstreckt, und seine Füße zeigt. Sie sollen ihn berühren, weil sie nicht glauben können, dass vor ihnen der gekreuzigte und gestorbene Jesus steht. Das ist alles! In der Exos-LA geht es darum, den Nachweis zu erbringen, dass der Herr sichtbar auferstanden ist. Die Sichtbarkeit wird durch die Berührung bestätigt. Das Ego, das in der Exos-LA hinweisend gebraucht wird, bezieht sich demnach sowohl auf die Hände und Füße als auch auf das meiner bzw. mich.

In der Lesart der Esoteriker (Esos-LA) - die Verfasser des NT -, die zwischen rein menschlicher (m) und menschlich göttlicher (m=g) Erscheinungsform unterscheiden können, bezieht sich das Ego als Ausdruck der Vereinzelung nur auf das meiner bzw. mich, was für das meiner auch für die 2. und 3.LA gilt. Wie bei dem Ausdruck "Jesus Christus>", bei dem ein Übergang von Jesus zu Christus stattfindet, wird dieser Wechsel von menschlich (m) zu göttlich (g) nur von den Esoterikern erkannt, während für die Exoteriker Jesus und Christus nicht unterschieden werden: beides ist richtig! Bei der Auferstehung (und auch bei der Kreuzigung) findet jedoch nicht ein Übergang von menschlich zu göttlich statt (m>g), sondern Gott und Mensch treten in ein und derselben Person auf (m=g). Das Ego bzw. das meiner wurde in Übereinstimmung mit der 2. und 3.LA folglich mit NT/n/a/m=g/si in der Klammer angegeben, wobei im neuen Äon - genau genommen schon ab dem neuen Bund beim Abendmahl - eine Aufspaltung in schöpferisch und kulturell (s+k) wie im AT-Judaismus nicht mehr gegeben ist. Der Zusammenschluss von diesen beiden Sphären (s=k) wird in meiner Schreibweise mit natürlich (n) wiedergegeben.

Ein Geist, der als irgendein Geist beschrieben ist, ist hinsichtlich seiner Kategorie und seines Auftretens in der Außenwelt nicht bestimmbar (Exos-LA); er wird in der Klammer mit NT/n/a/g/of gekennzeichnet, um zu zeigen, dass der göttliche Geist, der sich im Evangelium vorher natürlich (n) offenbart (of) hat, hier sichtbar (si) wird und zusätzlich menschliches Fleisch und Knochen hinzugewonnen hat. Unter offenbart wird im Speziellen die göttliche unabhängige Offenbarung verstanden und im Allgemeinen ein Zustand, der zwischen sichtbar und unsichtbar einzuordnen ist, oder sichtbar und doch nicht sichtbar ist.

In einigen Hss (Handschriften) ist das zweite μου weggelassen worden, und auch in manchen Hss gibt es die Stellung αὐτός ἐγώ εἰμι. Das zweite meiner ist in der 1.LA nicht nötig, wenn man gewöhnlich voraussetzt, dass auch die Füße dem Herrn gehören und zugehörig (zug) sind. In diesem Fall würden die Elf auch die Füße des Herrn berühren. In der 2. und 3.LA ergeben sich jedoch dadurch unterschiedliche Verhältnisse und auch unterschiedliche Betonungsstrukturen, die sich in der 3.LA nicht korrekt einhalten lassen. Ich werde daher das zweite meiner nur indirekt verwenden, wodurch sich in allen LAs richtige Übersetzungsmöglichkeiten ergeben. Die Stellung von ἐγώ εἰμι αὐτός im Text von Nestle-Aland (27.Auflage) ist aus meiner Sicht die richtige.

Für das Verständnis der 2. und 3.LA ist es wichtig, das Aussehen der Handlung in der Außenwelt sich als Bild zu vergegenwärtigen. Der äußerliche (a) Herr geht in Übereinstimmung mit dem Gesetz freundschaftlich auf die Elf zu und zeigt ihnen seine Hände, die die Elf mit ihren Händen leicht berühren. Aber nur durch diese Berührung wird der Herr sichtbar und von den Elf geschaut, so dass er gleichzeitig ein Teil des Äußeren und damit der äußeren (a2) Elf wird, an denen aufgrund ihrer Handlung und Berührung der Herr partizipiert. Dann kann der letzte Satzteil so verstanden werden, dass die Elf (AT/s/a2/si) einen göttlichen und natürlichen Geist in sich haben, der zwar nicht wie der Herr Fleisch und Knochen besitzt - die natürlichen und rein menschlichen Hände und Füße des Herrn -, mit dem aber der Herr geschaut werden kann (θεωρεῖτε). Der Geist (πνεῦμα) ist dann nicht wie in der Exos-LA, und wie auch in der Übersetzung der Esos-LA angegeben, äußerlich beim Herrn (NT/n/a/of/g), sondern außen, oder genauer: innen und innig bei den Elf. Wie im AT-Judaismus der Schöpfer an den Kultores durch ihre gesetzliche Handlung sich zeigt und sichtbar wird, so wird der auferstandene Herr (m=g) an den Taten der willkommen heißenden Händen (m) und freundschaftliche zugehenden Füßen (m) erkannt.

Ein sichtbares Erkennen von weitem gibt es nicht, denn sonst wäre man versucht zu sagen, dass der Herr anschaulich Hände und Füße besitzt, die ausschließlich dem Menschen vorbehalten sind, und man sich ein Bild von Gott machen würde, was im AT nicht erlaubt und im NT nicht möglich ist. Der Vorgang des Sehens und Erkennens, der mit der Berührung zusammenhängt, wird durch das ἔχοντα deutlich, das prädikativ (präd) zu verstehen ist. Das ἔχοντα entspricht in diesem Fall genau dem ψηλαφήσατε. Das mich steht stellvertretend für den vorher genannten Herrn und ist das Objekt zu ἔχοντα und θεωρεῖτε, so dass eben nur durch das Berühren der Herr sichtbar wird.

Lk 24,39-II:

<ἴδετε | τὰς χεῖράς μου> <καὶ | τοὺς πόδας (μου)> <ὅτι ἐγώ | εἰμι αὐτός>·

<ψηλαφήσατέ με | καὶ> <ἴδετε,

<ὅτι πνεῦμα | σάρκα> <καὶ | ὀστέα οὐκ ἔχει> <καθὼς ἐμὲ | θεωρεῖτε ἔχοντα>.

<Seht/(seht ein) | die Hände/(eig ref Ipse Se/AT/s=k/i/m) (als/sind) meiner/(obj: ref Ipse Se/NT/n/i/m=g)> <und/(bez Verb) | die Füße/(eig ref Ipse Se/AT/s=k/i/m) (als/sind meiner)> <insofern/(weil) ICH/(Herr/ref Ipse Se/NT/n/i/m=g) | stattfinde/(auf natürliche Weise entstehe) selbst/(in eigener Person: eig ref Ipse Se/NT/n/i/m=g)>:

<Berühren/("übernehmen") sollt/(der Herr befiehlt) ihr/(die Elf: eig ref Ipse Se/AT/s/i2/m) mich/(eig ref Se/NT/n/i/g) | und/(bez Verb)> <seht/(erkennt) ("mich"),

<insofern/(weil) ein Geist/(eig ref ipse se/AT/s/i) | Fleisch/(ref Ipse Se/NT/n/i/m=g)> <und/(bez Verb) | Knochen/(eig Ipse Se/NT/n/i/m=g) nicht/(bez Verb) hält/(in der Gewalt hat)> <je nachdem/(weil) mich/(eig ref Se/NT/n/i+i2/g) | ihr/(die Elf) schaut/(geistig schaut: mit eig ref Se/NT/n/i2/g) haltend/(obj zu Verb: in der Gewalt habend! Sbj=mich und Obj=Fleisch und Knochen!)>.

Im ersten Satzteil sollen die Elf einsehen, dass die Hände und Füße der Elf dem auferstandenen Herrn gehören. In dieser Auslegung des zweiten meiner würden die Elf den Herrn auch mit den Füßen berühren und ihn sozusagen mit dem Füßen abtasten, um ihn selbst als schwachen Geist (mich: eig ref Se/NT/n/i+i2/g) im Gegensatz zum fleischlichen Herrn (meiner: ref Ipse Se/NT/n/i/m=g) übernehmen zu können und geistig zu durchlaufen. Wichtig für den NT-Judaismus ist die Art und Weise wie dasjenige, das Zugang zum Innerlichen (i) gefunden hat, also die Beschneidungsphase, übernommen wird. Beim AT-Judaismus wird in der geistigen Innenwelt das k durch das s kopiert und dadurch das k zum Verschwinden gebracht, wodurch der geistige Inhalt von k als gleicher in s erscheint: Beim Reagieren auf Äußeres bleibt die Absicht der Handlung die gleiche, wenn sie selbständig fortgesetzt wird. Beim NT-Judaismus wird die Einheit aus schöpferisch und kulturell, das s=k - im Text die Hände und Füße -, durch das natürliche, das n - im Text das meiner -, übernommen, wobei auch hier der Inhalt gleich bleibt, so dass das s=k durch n kopiert oder besser: durch n ersetzt wird. Oder passender im Vergleich zum AT-Judaismus: Das s=k wird durch s ersetzt, wenn man das schöpferische (s) mit einem natürlichen Stattfinden und Entstehen vergleicht. Anschaulich wäre das so zu verstehen, dass die Elf mit ihren Händen die Hand des Herrn berühren und gewisse geistige Bewegungen durchführen, die aufgrund der Berührung der Herr ebenso selbstständig ausführt, wie wenn sich Zwei die Hand geben.

Da wir uns erst am Anfang der Ausbildung des NT-Judaismus befinden, hat der Herr noch nicht die Kraft sein Verhalten unabhängig von s=k selbstständig auf Dauer zu halten und sich gemäß jüdischem Verhalten zu vereinzeln. Der Herr befiehlt seinem Gegenüber ihn zu berühren, um eine gegenseitige horizontale Stabilisierung zu erzielen, damit ein oberer Geist keinen Einfluss auf die Situation gewinnt, der hier nicht die Konstitution (Se), sondern den geistigen Akt darstellt, der hinsichtlich der gesamten Situation und Argumentation aus Fleisch und Knochen besteht und hinsichtlich seines Verhaltens dem AT zugeordnet werden kann: eig ref ipse se/AT/s/i. Es entsteht ein Gleichgewicht zwischen dem Herrn (eig ref Ipse Se/NT/n/i/m=g) und den Elf (eig ref Ipse Se/AT/s=k/i=s/i2/m), die beide nebeneinander existieren, und im menschlichen Bereich (m) aufgrund der gesamten Handlung, dass beide sich die Hände geben, direkt innerlich (i) und innen (i2) verbunden sind (s=k/i=s/i2/m).

Die Berührung des rein göttlichen Herrn (mich: eig ref Se/NT/n/i/g) erfolgt nur leicht - es ist außen ein leichtes Betasten -, so dass von den Elf nur das Se und nicht das Ipse Se vom Herrn übernommen wird, mit dem sie den Herrn schauen, und aufgrund dessen der Herr die Möglichkeit bekommt, das Fleisch und die Knochen in seine Gewalt zu bringen, was insgesamt mit der 1.LA korrespondiert. Es sei noch darauf hingewiesen, dass durch den göttlichen Geist (eig ref Se/NT/n/i+i2/g), der sich in s=k/i und s/i2 befindet und im Gegensatz zum menschlichen getrennt innerlich und innen auf natürliche Weise entsteht, die Elf zu einer sanften berührenden Einheit (ihr) werden, da vorher die vielen Hände (und Füße) zum einzelnen meiner werden; also viele einzelne Hände (und Füße) die gleiche Absicht in ihrer Handlung bekunden, die der Herr als Einzelner umsetzt. Ein Aufsammeln und Vereinigen der einzelnen Teile zu einer Einheit wie die Brotstücke beim Abendmahl zu einem Laib bzw. Leib ist hier nicht mehr nötig.

Wichtig für das Verständnis des NT-Judaismus ist der erste Satzteil und die Verfassung und Eigenschaft des Herrn, die in Fleisch (ref Ipse Se) und Knochen (eig Ipse Se) zusammengefasst werden kann. Diese Konstitution des auferstandenen Herrn unterscheidet sich vom Herrn des AT-Judaismus (creator: ref Ipse Se/AT/s/i/g) genau dadurch, dass neben dem stark reflexiven Verhalten (ἐγω) auch ein eigenes Verhalten (αὐτός) hinzukommt (eig ref Ipse Se/NT/n/i/g). Die Aussage ICH (ref Ipse Se) finde statt selbst (in eigener Person) ist mit dem Befund, dass ich Fleisch (ref Ipse Se) und Knochen (eig Ipse Se) in der Gewalt habe, gleichbedeutend, so dass in der geistigen Innenwelt - wie bereits oben erwähnt - das Stattfinden in eigener Person und Knochen synonym gebraucht werden können. In dieser Hinsicht besteht das meiner - genau genommen - aus Fleisch und bereits auch aus Knochen wie die Hände und Füße, die eins zu eins vom meiner übernommen werden. Die Elf schauen aber nur das mich und nicht das Fleisch (und die Knochen) des meiner, weil nur Gleiches von Gleichem erkannt werden kann.

Lk 24,39-III:

ἴδετε τὰς χεῖράς> <μου | καὶ τοὺς πόδας> <(μου) ὅτι | ἐγώ εἰμι αὐτός>·

<ψηλαφήσατέ με | καὶ ἴδετε>,

ὅτι πνεῦμα> <σάρκα | καὶ ὀστέα> <οὐκ ἔχει | καθὼς ἐμὲ> <θεωρεῖτε ἔχοντα.

Seht/(erkennt) die (!) Hände/(eig ref Ipse Se/NT/n/ii/m)> <meiner/(pos: Herr/ref ipse se/NT/n/ii/m=g in eigener Person) | und/(folglich/zugleich) die (!) Füße/(eig ref Ipse Se/NT/n/ii/m)> <(meiner) insofern/(weil) | ICH/(Herr/ref IPSE SE/NT/n/ii/m=g) stattfinde/(von oben nach unten, oberes nicht verlassend) selbst/(in eigener Person: ref ipse se/NT/n/ii/m=g in eigener Person)>:

<Berühren/(betasten) sollt/(der Herr befiehlt) ihr/(die Elf: eig ref ipse se/AT/s/ii2/m) mich/(ref ipse se/NT/n/ii/g) | und/(folglich/zugleich) seht/(erkennt: bez danach)>,

insofern/(dass) ein Geist/(mich: ref ipse se/NT/n/ii/g)> <Fleisch/(ref ipse se/NT/n/ii/g) | und/(folglich/zugleich) Knochen/(eig ipse se/NT/n/ii/g)> <nicht/(bez nur Knochen) hält/ (aufrecht hält) | je nachdem/(vgl: wie) mich/(ref ipse se/NT/n/ii+ii2/g)> <ihr/(die Elf) schaut/(leiblich schaut: mit ref ipse se/NT/n/ii2/g) haltend/(präd: aufrecht haltend! Obj=Fleisch/ref ipse se/NT/n/ii+ii2/g!).

Das zweite meiner erzeugt eine Betonungsstruktur, die es unmöglich macht das griechische ὅτι zu übersetzen, wenn meiner explizit nicht nur visuell, sondern auch hörbar gelesen wird. Das griechische ὅτι mit der Grundbedeutung insofern, das bei Paulus oft gebraucht wird, wird je nach Betonung mit weil oder dass wiedergegeben, was den Sinngehalt des Satzes entscheidend beeinflusst. Als weil-Satz (Kausalsatz) liegt es immer betont vor, folglich nur in der Form "weil>" oder "<weil". Der dass-Satz (Konsekutivsatz) als weitere Übersetzungsmöglichkeit hat die Betonungsstruktur "dass xxx>". Fehlt das zweite meiner, bekommen die Füße keine nähere Bestimmung; ist es vorhanden, so würde der Herr mit seinen Händen (oder auch seinen Füßen) in der Außenwelt nach den Füßen der Elf greifen, damit dieser Vorgang mit der 2.LA korrespondiert, was sehr unwahrscheinlich ist, so dass insgesamt das zweite meiner nur implizit mitgedacht werden sollte. Es bereitet demnach etwas Schwierigkeit, die sich auch in den Hss niedergeschlagen hat.

Im ersten Satzteil hat der Herr die Fähigkeit die Hände der Elf, die wie im AT-Judaismus unten eingedrungen und hier aufgrund der Berührung bis zum schöpferischen vorgedrungen sind (eig ref ipse se/AT/s=k/ii/m), durch Verschiebung in den eigenen mittigen Bereich (eig ref Ipse Se/NT/n/ii/m) in Besitz zu nehmen (pos) und einer Kontrolle zuzuführen. Dieser Vorgang des Verschiebens, bei dem im Gegensatz zur Verdrängung die ursprüngliche Position beibehalten, aber abgeschwächt wird, korrespondiert mit dem innerlichen Übergang der Hände zu meiner, wobei im Leiblichen der Herr (ref ipse se/NT/n/ii/m=g in eigener Person) unten bleibt. Als Grund für diese Möglichkeit wird das ἐγώ εἰμι αὐτός angegeben. Das αὐτός ist im Leiblichen nicht auf die Konstitution bezogen wie in der 2.LA, sondern beschreibt die Art und Weise des Stattfindens in ihrem vertikalen Verhältnis. In diesem Fall ist das αὐτός so zu verstehen, dass der Herr auch neben oben gleichzeitig als gleicher unten entsteht und sich die vertikale Struktur unten+=oben ergibt. Mit dem Gleichheitszeichen wird das gleichzeitige natürliche Entstehen des Herrn oben und unten markiert, und mit dem Pluszeichen das jeweils getrennte Entstehen oben und unten in eigener Person.

Wie bereits oben erwähnt, bezieht sich das Ego in allen Lesarten mit Ausnahme der Exos-LA ausschließlich auf das meiner (in der Esos-LA auch auf das mich), das im Leiblichen dem unteren Ego entspricht und unten auf eigenständige Weise (αὐτός) entstanden ist. Durch diese unterschiedliche Bedeutung von αὐτός in Bezug zur 2.LA, wo das geistige Stattfinden in eigener Person synonym mit der Stabilisierung durch Knochen verwendet wurde, und damit das Ego mit eig ref Ipse Se/NT/n/i/m=g bezeichnet wurde, fehlt dem unteren Herrn die knochige Konstitution (eig ipse se) und wird daher mit ref ipse se/NT/n/ii/m=g in eigener Person wiedergegeben. In beiden Fällen tritt das meiner in eigener Person auf, aber im Leiblichen besitzen nur die Hände Fleisch und Knochen, die durch das leichte Berühren den unteren Herrn horizontal stabilisieren und halten, bevor er selbst die Hände bewegt und durch diese leiblich vollzogene Tat erst richtig zur Geltung kommt und erkannt werden kann, was mit allen anderen Lesarten korrespondiert.

Denn Lukas (und auch Paulus) unterscheidet nicht nur Fleisch und Knochen, sondern er differenziert auch das leibliche Fleisch in eine mündliche Kategorie und eine schriftliche. Die Bedeutung von mündlichem und schriftlichen Fleisch wird im Markionitismus erläutert werden. Hier genügt es, dass Lukas ganz bewusst im ersten Satzteil das meiner als schriftliches Fleisch und im zweiten Satzteil das mich als mündliches Fleisch verwendet, das dort als rein göttlicher Geist (ref ipse se/NT/n/ii/g) nur Fleisch hält, innehat und auch aufrecht hält (die Verneinung in der 3.LA bezieht sich nur auf Knochen!). Es entspricht schwachem Fleisch, das keine Tat vollbringt und leiblich ensteht, wenn man im Geistigen z.B. über etwas nachdenkt. Das Berühren (ψηλαφήσατε) ist ein leichtes Betasten, das nicht bis zu den Knochen vordringt und das Fleisch aufgrund seiner schwachen Konstitution nur leicht berührt und das leibliche Schauen (θεωρεῖτε) hervorruft. Auch letzteres findet ausschließlich im Leiblichen statt und darf nicht mit einem Schauen von dem Geist in den Leib verwechselt werden.

Der NTliche Herr (g), wenn er nicht zusammen mit dem Menschen in ein und derselben Person auftritt (m=g), kann im Leiblichen nicht nur in seiner Form und Struktur eindeutig vom ATlichen Herrn unterschieden werden, sondern auch in seiner Konstitution: der ATliche Herr als Schöpfer mit Fleisch und Knochen (eig ref IPSE SE/AT/s/ii=ii2/g) im Gegensatz zum NTlichen Herrn als leiblicher Geist nur mit mündlichem Fleisch (ref IPSE SE+=ref ipse se/NT/n/ii/g in eigener Person). Aus diesem mündlichen Fleisch heraus (mich) entwickelt sich das schriftliche Fleisch (meiner), das dann die eigenen Hände unter Kontrolle bringt und in der Gewalt hat (siehe Doppelpunkt: zweiter Teilsatz als Voraussetzung für den ersten Teilsatz). Letztendlich kann der Jude des AT, der von mittig aus auf den Schöpfer zugreift und ihn possessiv für sich in Besitz nimmt, von dem Juden des NT unterschieden werden, der ebenfalls vereinzelt und abgetrennt in der leiblichen Mitte sich von dem NTlichen Herrn von unten aus possessiv vereinnahmen lässt. Am Anfang des NT-Judaismus stabilisiert sich der Herr horizontal und baut sich und das NTliche Zeugnis an den Elf (Aposteln) auf, die dem Herrn das dafür nötige Vertrauen schenken.

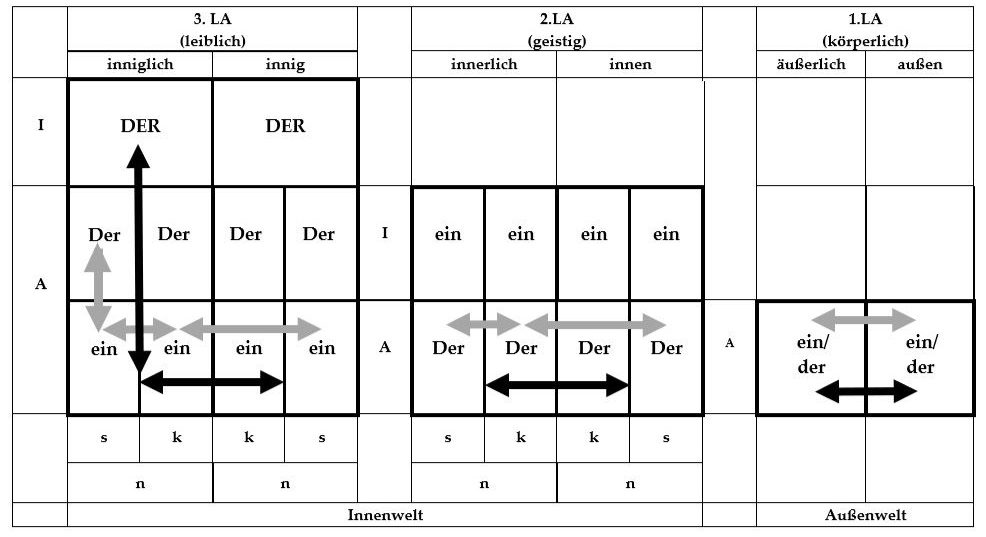

Folgende Abbildung zeigt den schematischen Verlauf der Beschneidungsphase (grauen Pfeile) und der Gesetzesphase (schwarzen Pfeile) des NT-Judaismus übersichtlich für alle Bereiche:

Die synoptischen Evangelien und besonders das Lukas-Evangelium, ausgedrückt durch den Terminus καθεξῆς in seinem Proömium (Lk 1,1-4), beschreiben und schildern den kontinuierlichen und stetigen Übergang vom AT-Judaismus zum NT-Judaismus in all seinen Formen, oder auch vom alten zum neuen Bund, so dass im Laufe der Entwicklung das ATliche immer mehr an Kraft verliert, und im Gegenzug das NTliche an Einfluss zunimmt und sich immer stärker offenbart. Der Markionitismus, um den es hier geht, kennt keine kontinuierliche Entwicklung, sondern legt ein Verhalten an den Tag, das sich ständig - in einem gewissen Rahmen - gleich bleibt und die gleiche Form besitzt, was seine Ausbildung leichter macht. Bezogen auf die gesamte kontinuierliche Entwicklung und Formenvielfalt im Lk-Ev besitzt der Markionitismus, der sich in seiner Hochphase von 144 n.Chr. bis zur Begegnung mit Polykarp um das Jahr 155 n.Chr. erstreckt (siehe Bios Markions), eine beständige Form und ein anhaltendes Verhaltensmuster, die beide mit dem lukanischen Abendmahl aufgrund seiner Form und der dort vokommenden Begierde (Lk 22,15) die meisten Ähnlichkeiten aufweist. Da bekanntlich das markionitische (mkn) Lk-Ev mit dem Vers Lk 4,31 in Kafarnaum begonnen hat, und das aus meiner Sicht heutige katholische (kath) Lk-Ev das 15.Jahr des Tiberius in Lk 3,1 bei Johannes dem Täufer verortet, das Markion in seinem ersten Vers übernommen hat, deutet vieles darauf hin, dass im ursprünglichen Lk-Ev - in der Literatur Ur-Lukas oder Proto-Lukas genannt - das 15.Jahr des Tiberius beim Abendmahl vorliegt. Der Markionitismus und auch der Katholizismus hätten dann die mkn bzw. kath Abendmahlsfeier als dauerhafte formgleiche Bezugsgröße bis zum Vers Lk 4,31 bzw. Lk 3,1 ausgedehnt und als Regel (regula) festgesetzt, so dass die etablierte und unveränderliche kath Form ihren Schwerpunkt bei Johannes, und die konstante mkn Form bei Kafarnaum bzw. in Galiläa hätte.

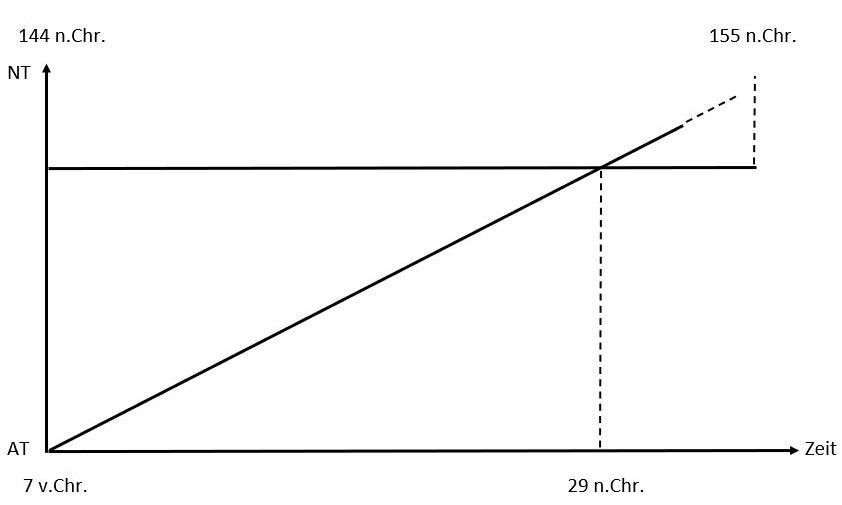

Folgende Grafik soll die kontinuierliche Entwicklung des Lk-Ev vom AT zum NT und den unveränderlichen Standpunkt des mkn Lk-Ev veranschaulichen:

Nach dem Zeugnis des Clemens von Alexandrien (Strom. VII,106,4-I) hat die Lehre gemäß der Parusie des Herrn im Jahr 7 v.Chr. begonnen, weil er als Zeitpunkt die Mitte der Regierungszeit von Kaiser Augustus (27 v.Chr. - 14 n.Chr.) ansetzt. Das ursprüngliche erste Abendmahl und damit der Beginn des neuen Bundes hätten dann im Jahr 29 n.Chr. stattgefunden, was ihm das einzige offizielle genaue Datum nach Regierungsjahr im gesamten neuen Testament eingebracht hat. Die Wirkungsdauer des Herrn wäre dann nicht auf ein Jahr (oder drei Jahre nach Johannes) geschrumpft, wenn man als Todeszeitpunkt das Jahr 30 n.Chr. annimmt, sondern hätte sich kontinuierlich aus einem schwachen anfänglichen Zeugnis über eine Dauer von ca. 37 Jahren entwickelt.

Der Markionitismus in seiner Blütezeit von 144-155 n.Chr. hat seinen Schnittpunkt mit der stetigen Entwicklung des Lk-Ev im 15.Jahr des Tiberius (29 n.Chr.), so dass die lukanisch (lk) ansteigende Linie und die mkn waagrechte Linie sich in diesem Jahr kreuzen. Aus einer alttestamentlichen Verfassung heraus schlägt er eine Brücke, die über das Abendmahl und Kreuzigung hinaus bis zur Auferstehung im neuen Äon reicht. Er ist in Galiläa der lukanischen Entwicklung weit voraus, aber bei der Auferstehung zeigt er gewisse Defizite gegenüber Lukas, der dort im neutestamentlichen Zeugnis weiter fortgeschritten ist als der Markionitismus, der eine Auferstehung des sichtbaren Fleisches in der Außenwelt verneint und bei der Offenbarung des Herrn verbleibt. Die dauerhafte und unwandelbare Form und das Auftreten des Markionitismus können nun kurz und verständlich erörtert werden.

Der Markionitismus

Der Kernsatz des Markionitismus sowohl in geschichtlicher, struktureller, als auch in ontologischer Sicht, bei dem zusätzlich die Form zum Tragen kommt, ist in Adv. Marcionem I,19,4 gegeben. Auch wenn in diesem Satz der Name Marcion und nicht der Terminus Markionitismus verwendet wird, möchte ich vorerst von Markionitismus sprechen, bevor im Bios Markions näher auf die Person Markion eingegangen wird.

Adv. Marcionem I,19,4-I:

Separatio legis> <et | evangelii> <proprium | et> <principale opus | est Marcionis>,

Die Separation/(Trennung) des Gesetzes/(obj: Schrift/AT/s/a2/si)> <und/(bez Evangelium) | des Evangeliums/(obj: Schrift/AT-NT/s/a/si)> <("als") eigenartiges/(charakteristisches) | und> <("als") erstes/(hauptsächlichstes) Werk/(Schriftwerk) | ist Markions/(zug und bez Verb: gieriges AT-NT/s/a/si + gieriges NT/n/a/of)>,

Die allgemein bekannte mkn (markionitische) Trennung des Gesetzes und des Evangeliums, die in der Exos-LA, abstrakt verstanden, sich auf beide Testamente und deren schriftlichen Inhalt bezieht, ist in der Esos-LA so radikal zu verstehen, dass bei der mkn Handlung und ihrer Verfassung auf der einen Seite - der äußerlichen Seite Markions - nur das Evangelium sich kundtut und Zeugnis ablegt ohne irgendwelche Bestandteile des Gesetzes. Und auf der anderen Seite - der mit Markion in Kontakt kommenden äußeren Seite - ausschließlich das Gesetz ohne irgendeinen Hinweis auf das Evangelium zum Tragen kommt. Diese Spaltung, die so fundamental das AT (Gesetz) vom NT (Evangelium) trennt, kann aus meiner Kenntnis der NTlichen Literatur der ersten Jahrhunderte nur Markion zugeordnet werden (siehe die Zugehörigkeit: "est Marcionis>"); die Behauptung des Propriums als charakteristisches Werk besitzt volle Gültigkeit.

Wenn nur bei Markion diese strikte Trennung vorliegt und auch nur bei ihm zwischen Gesetz und Evangelium konsequent unterschieden wird, dann kann die Exos-LA auch eine andere Bedeutung innehaben, die hinsichtlich der geschichtlichen Entwicklung und ihrer ganzen Situation in der ersten Hälfte des 2.Jhds. mehr Aussagekraft besitzt. Dann wäre das opus nicht ein Theoriegebäude, das als Schrift (Eisagoge u. ä.) den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium erläutert, sondern der Ausdruck "<principale opus | est Marcionis>" wäre auf übertragene Weise so zu verstehen, dass die Separation das Werk und damit das Ergebnis Markions ist. In dieser Hinsicht ist die Separation gerade nicht lehrbar, die beim Vergleich des Inhaltes beider Testamente auch andere verstehen könnten, sondern der Unterschied zwischen AT und NT kann nur durch eine besondere Gnosis erfolgen, die ausschließlich Markion bzw. die Markioniten besitzen. Diese Gnosis kann nicht mündlich verkündet und veranschaulicht werden, sondern ist ausschließlich das Werk und das Resultat Markions. D.h. aufgrund des Verhaltens und Auftretens der Markioniten entsteht und bildet sich bei ihnen diese Art der Erkenntnis aus, mit der bereits der Pontiker in der Rubrik Einführung den Schöpfer (grauen Pfeile beim Bösen/AT) entdeckt hat (inveniens). Die schwierige Unterscheidung zwischen Gut/AT und Gut/NT, wenn vor allem das Gut/AT erhaben, sanft, heilig und auch lieblich vollzogen wird, gelingt nur den Markioniten.

Für die Esos-LA ist der Ausdruck legis so zu betrachten, dass handlungsspezifisch eine sichtbare Ausführung des ATlichen Gesetzes erfolgt, was auch für evangelii gilt, so dass der Vollzug des Evangeliums und seine Bezeichnung und direkte Entsprechung als Schrift in einem anscheinend sonderbaren Verhältnis stehen, wenn man das Werk (opus), das Markion zugeordnet wird, als Schriftwerk versteht. In der ganzheitlichen formal ontologischen Sichtweise ist die Schrift nicht (nur) ein Blatt Papier, auf dem Buchstaben und Sätze stehen, sondern (zugleich) sichtbare ausgeführte Handlung. Wie im lk Baumgleichnis die mündliche Rede des bösen und guten Menschen in der Außenwelt eine leicht sichtbare (offenbarte: unsichtbare-sichtbare) Frucht als bildhafte Vorstellung des Gesprochenen - neben dem stark wahrnehmbaren und sichtbaren Baum - lokal beim Verkünder zustande bringt (Lk 6,43-I: ποιοῦν) und evoziert, wenn er das Gute bzw. Böse, das er innerlich geistig gedacht hat, nach außen mündlich vorträgt, so entsteht bei der schriftlichen Verkündigung, wenn innerlich das Geistige eine sichtbare Handlung in der Außenwelt zustande bringt, die Schrift als sichtbares (si) Ereignis. Die Schrift als sichtbarer Text ist das Spiegelbild der Außenwelt und kann im Geistigen und Leiblichen mit dem in Lk 6,43-45 verwendeten Speicher verglichen werden. Sie hat dort die Konstitution des Fleisches, das in der Außenwelt den Aggregatzustand der festen, massiven und damit sichtbaren Materie verkörpert.

Jeder, der geistig Gedachtes in eine Tat umsetzt und sichtbares Zeugnis ablegt, erzeugt in allen drei Bereichen (körperlich, geistig, leiblich) Schrift, die niedergeschrieben wird und einer sichtbaren Handlung in der Außenwelt entspricht. Das Wort (λόγος) kann daher sowohl mündlich als auch schriftlich verkündet werden. In diesem Sinne sind das Gesetz - hier legis - die Schrift des AT: alle sichtbaren Handlungen, die dort beschrieben wurden. D. h. auf der gegenüberliegenden Seite von Markion entsteht zu diesem Zeitpunkt die Schrift des Gesetzes, so dass alle sichtbaren Verhaltensweisen, die dort sich ereignen, dem Alten Testament zugeschrieben werden können, die dort schon damals vorgekommen sind. Im Gegenzug entsteht bei Markion das schriftliche Evangelium, das keinen einzigen Anteil an der Schrift des AT aufweist und somit vom sichtbaren Handlungsablauf und dessen Erscheinungsbild in der Außenwelt absolut neu und unbekannt ist.

Was ist nun unter Markion bzw. Markionitismus direkt vorzustellen? Und wie sieht so eine Handlung wirklich aus? Das Auftreten Markions in der Außenwelt besteht aus 3 Komponenten, die in der Klammer durch den Verbund zweier plus einer dritten Komponente in der verkürzten Schreibweise angegeben wurden: gieriges AT-NT/s/a/si + gieriges NT/n/a/of. Das sichtbare (si) und äußerliche (a) AT/s - das schöpferische (s) bezieht sich bei AT-NT/s sowohl auf AT als auch auf NT - entspricht dem guten und damit freundlichen Menschen des Alten Testaments, der in seiner Kultur eingebunden ist und gewohnt ist, das mosaische Gesetz auszuführen. Diese Ausführung wird bei Markion durch das NT/s, das verbindend zum AT/s hinzukommt (AT-NT/s), unterbunden, aber nicht abgeschafft. Es entspricht dem konträren Menschen beim AT-Judaismus und dem Bösen/NT, dessen Entstehung bereits beim Baumgleichnis (Lk 6,43-45) als Gegenpart zum Bösen/AT erläutert wurde: Als innerliche obere standhafte Position, die sich durch Widerstand gegen die unten eindringenden Dornen herausgebildet hat und sich ihnen entgegenstellt, erntet sie oben den bösen Inhalt. In der Außenwelt wird dieses Verhalten meistens als Trotz und Zorn wahrgenommen, so dass insgesamt der mkn Habitus sich sowohl freundlich als auch trotzig gebärt und erscheint. Die zwei sich widersprechenden Attribute in einem einzigen Verbund (AT-NT/s) machen es schwer, im Handlungsablauf ein einheitliches Erscheinungsbild zu erlangen. Es gleicht jemanden, der auf andere zugeht und ihn herausfordert ohne dabei wirklich die Vorschrift des AT zu erfüllen: Ein solcher wirkt reizend, beißend, gierig, töricht, wie ein Kyniker - "die beißenden und anhänglichen Hunde" - mit einer besonderen Note, die im NTlichen Zeugnis liegt. Die Herkunft Markions aus Sinope, der Stadt des berühmten Kynikers Diogenes, ist sicherlich kein Zufall. Ebenso wahrscheinlich ist es, dass der Name Markion sich als Diminutiv (Verkleinerungsform) vom Adjektiv μάργος ableitet, dessen Übersetzungen im griechischen Wörterbuch wie folgt angegeben sind: unsinnig, rasend, töricht, leidenschaftlich, gierig, unmäßig, gefräßig, wollüstig, besessen, also ein Törichtlein, Gierigchen usw., weshalb ich wegen dem Gamma in μάργος mich für die Schreibweise Markion und nicht Marcion entschieden habe und für den Ausdruck gierig in der Klammer, der die gesamte Begriffssphäre am meisten abdeckt.

Den konträren Menschen ausgerüstet mit dem Bösen/NT, der sich trotzig und zornig gebärt, in die Kategorie NT/s einzuteilen, mag verwundern, weil neues Zeugnis (NT) und schöpferisch (s) hier zusammengehören. Es ist aber sinnvoll, wenn man unter schöpferisch nicht nur eine Einteilung erkennt, sondern auch die Art und Weise des Zustandekommens darunter versteht. Denn das Böse/NT hat seinen innerlichen Inhalt oben auf gleiche Weise erhalten wie das Böse/AT unten: Die unteren bzw. oberen Dornen haben durch ihre böse Form auf der gegenüberliegenden Seite den bösen Inhalt generiert. Dagegen entsteht das Natürliche (n) sowohl formal als auch inhaltlich eigenständig, selbstständig, unabhängig und in eigener Person, wie das bereits beim NT-Judaismus kennengelernt wurde. Der NTliche und natürliche Herr kann sich daher in seiner unteren Position und unabhängigen Stellung selbstständig auf Dauer halten, was der Schöpfer aufgrund seines Zustandekommens (k wird durch s kopiert) und seines Verhaltens (Ausdehnung nach oben) nicht bewerkstelligen kann, was auch allgemein für das AT/s gilt, aber nicht für das NT/s. Denn letzteres kann im Geistigen und auch im Leiblichen (und daher auch im körperlichen) sowohl oben als auch unten sich in seiner exponierten Stellung auf Dauer halten und die Position gegenüber widrigen Umständen verteidigen. Daher gilt allgemein für das NT/s, dass es formal gesehen die Eigenschaften des Natürlichen aufweist (NT), aber inhaltlich dem Schöpferischen gleicht (s).

Demnach ist die dritte Komponente NT/n/a/of bei Markion im Gegensatz zum Verbund AT-NT/s auf natürliche Weise entstanden. Sie entspricht neben dem schriftlichen Evangelium (AT-NT/s/a/si) als sichtbare Handlung in der Außenwelt dem mündlichen Evangelium (NT/n/a/of) als offenbarte Vorstellung, von dem man sich ein Bild macht, das in der Außenwelt nicht richtig sichtbar ist. Es kann nur von denen erkannt werden, die ebenfalls - ähnlich den Elf im NT-Judaismus - dieses NT/n/of besitzen, da im Gegensatz zum lk Baumgleichnis der Inhalt dieses mündlichen Evangeliums nicht von innen nach außen vorgetragen wird, aber dennoch bei Markion aufgrund seines Verhaltens sich offenbart und kundtut. In dieser Hinsicht muss das principale (opus) verstanden werden: Das schriftliche sichtbare Evangelium (AT-NT/s/a/si) ist gegenüber dem mündlichen offenbarten Evangelium (NT/n/a/of) beim Auftreten Markions das hauptsächlichste (principale) Werk. Da in der Esos-LA das opus die reine Schrift verkörpert und repräsentiert, dürfte das mündliche Evangelium streng genommen in der Klammer nicht angegeben werden; es wurde aber zum besseren Verständnis von principale und des allg. Vorgangs herangezogen.

Das schriftliche Evangelium ist aufgrund seines schöpferischen Zustandekommens noch im Alten verhaftet und kann sich nicht richtig entfalten z.B. als sichtbare Ausführung der mosaischen Vorschrift, wie das bei den willkommen heißenden Händen (NT/n/a/si/m) des NTlichen Herrn in Lk 24,39 der Fall ist. Es wird dennoch aufgrund seines Erscheinungsbildes beim Vollzug als Evangelium bezeichnet, weil das AT/s durch die Bindung an das NT/s (AT-NT/s) auf Dauer und nicht kurz wie im AT-Judaismus zum Erliegen gekommen ist. Das durch NT/s fixierte AT/s hat Ähnlichkeiten mit dem gekreuzigten Christus kata sarka und gleicht mehr aufgrund der gesamten Verhältnisse dem gekreuzigten Schöpfer und Herrn des AT, der innerlich und inniglich an Ort und Stelle gebunden wird, aber nicht wie äußerlich zum Erliegen kommt, sondern kurzfristig sogar noch gesteigert wird. Das schriftliche Evangelium als εὐ-αγγέλιον ist für Außenstehende sichtbar, aber nicht greifbar, und trägt engelhaften Charakter. Aus NTlicher Sicht und ihrer Anhänger, die unter dem Fleisch des AT/s - die Schrift in allen 3 Bereichen! - leiden, stellt es eine gute Botschaft dar.

Das sichtbare und zugleich offenbarte besondere und in der jüdischen Kultur ganz ungewohnte Auftreten Markions in der Außenwelt wird verständlicher, wenn man die zweite Lesart und damit seine geistigen Verhältnisse heranzieht.

Adv. Marcionem I,19,4-II:

<Separatio legis | et> <evangelii | proprium> <et | principale opus> <est Marcionis,

<Die Separation/(horizontale Aufteilung) des Gesetzes/(obj: eig ref Ipse Se/AT-NT/s/i + eig ref Ipse Se/AT/s=k/i) | und/(bez Separation)> <("die Separation") des Evangeliums/(obj: eig ref Se/NT/n/i/g in s + ref Se/NT/n/i/g in s=k) | ("als") eigenartiges/(eigenes: Besitz betreffend)> <und | erstes/(fürstliches: kaiserliches) Werk/(Bauwerk: Konstrukt aus massivem AT/s und NT/s! Bez nur Separation!)> <findet statt/(schöpferisch) Markions/(obj zu Verb: gieriges eig ref Ipse Se/AT-NT/s/i + gieriges eig ref Se/NT/n/i/g in s),

Im Gegensatz zur 1.LA werden durch die umgekehrte Betonungsstruktur nicht das Gesetz und das Evangelium voneinander getrennt, sondern sowohl Gesetz als auch Evangelium werden in sich getrennt und aufgespalten, so dass nun innerlich jeweils auf einer Seite das Gesetz und zugleich auch das Evangelium vorhanden sind. Das innerliche Gesetz wird von Markion und zugleich von den eindringenden Beteiligten, die von k bis nach s vordringen (s=k), ausgeführt, und Markion sich hinter den Eindringlingen positioniert. Das gleiche gilt für das Evangelium, das bei Markion vorhanden, und zugleich implizit in s=k gegeben ist (siehe den Inhalt der Feige bei den Dornen, der nicht übernommen wird, sondern auf schöpferische Weise zum Bösen geändert wurde).

Wie bei allen Begriffen in der neutestamentlichen Literatur entscheidet nicht der Inhalt, sondern dessen Form über die korrekte Zuweisung zum jeweiligen Testament. Im Falle des Ausdrucks Gesetz (lex bzw. νόμος) entscheidet die Form sogar, ob das mosaische Gesetz, wesentlich ausgedrückt durch den Dekalog, überhaupt vorliegt oder nicht, weil die Ausführung des mosaischen Gesetzes an andere von sich aus eine eindeutige Form und Struktur zu den jeweiligen Bereichen aufbaut, die in den Vorschriften der Tora gegeben sind. Die Umsetzung der mosaischen Vorschrift in der Außenwelt ist beim AT-Judaismus als auch im NT-Judaismus strukturell gleich. Um sie aber trotzdem zu unterscheiden, führe ich auch hier die Einteilung Vorschrift/AT bzw. Vorschrift/NT ein, obwohl in diesem Sonderfall die gleiche Form, die durch die Vorschrift selbst gegeben ist, zur Geltung kommt. Denn im Falle der 2.LA liegt in der geistigen Innenwelt beim AT-Judaismus die mosaische Vorschrift eindeutig nicht vor, da der Schöpfer getötet (niedergehauen) und die Beschnittenen selbst durch die starke reflexive Betonung der Kultores (suos) verdrängt wurden, so dass an ihnen als Tote (mortuis) im schöpferischen Bereich (s) die mosaische Vorschrift von den Kultores als suos im kulturellen Bereich (k) nicht eingehalten wurde: Das k wurde durch s kopiert (s+k), so dass am Ende aufgrund des ebenfalls stark reflexiven Verhaltens der übernommenen Menschen (sui) das k genauso verdrängt wurde. Im Gegensatz dazu wurde im NT-Judaismus, bei dem das k sich bis zum s erstreckt (s=k), an den Menschen im schöpferischen Bereich (s) die mosaische Vorschrift von dem k erfüllt. Aufgrund dieser eingegangen geistigen Verbindung, die im Alten Testament nicht vorkommt, spreche ich hier von Vorschrift/NT.

Bei Markion und im Markionitismus kommt aufgrund der Separation und ihrer innerlichen horizontalen Aufteilung auf beiden Seiten die Vorschrift/NT zur Geltung, so dass sich eine eigenartige Formation von s+s=k ergibt, da eine Separation immer eine Trennung, gekennzeichnet durch das Pluszeichen, mit einschließt. Das massive Bauwerk und Konstrukt (opus), das schöpferisch bei Markion stattfindet - Marcionis ist objektiv zum Verb est - und auch sein uneingeschränktes Eigentum ist (proprium), erfüllt die Vorschrift/NT auf eine Art und Weise, dass zwar das s=k nicht verdrängt wird, aber dennoch zwischen beiden eingehaltenen Vorschriften ein Riss durchgeht. Diese horizontale Trennung bewirkt, dass jeder sein eigenes geistiges Evangelium besitzt: das ref Se/NT/n/i/g in s=k und das eig ref Se/NT/n/i/g in s. Das mkn Evangelium und sein Christus stammen daher nicht horizontal von s=k ab, sondern bekanntermaßen vom dritten Himmel, der mit dem Schöpfer nichts gemein hat: Es ist innerlich die Sphäre, die oberhalb der unbestimmten zweiten Sphäre liegt, auf die der Schöpfer und auch die Menschen keinen Zugriff haben, und deshalb in der Diskussion keine Relevanz besitzt und nicht angegeben wird. Der innerliche mkn Geist (eig ref Se/NT/n/i/g in s), der kein massives Denken ist (Ipse Se) und dem mündlichen Evangelium entspricht, korreliert äußerlich mit der offenbarten Vorschrift/NT (NT/n/a/of), die nicht wie bei Lk nach der Auferstehung sichtbar wird und auch nicht in der Esos-LA in der Klammer angegeben werden dürfte. Da dieser Geist nicht von s=k abstammt, findet die Hinwendung nach außen keinen Bezugspunkt. D.h. Markion kann zu den äußeren Menschen keine richtige Beziehung aufbauen und läuft sozusagen ins Leere, weil nur Markion bzw. die Markioniten diesen Geist besitzen.

Das Verhältnis von vorderem Gesetz zum hinteren Gesetz gestaltet sich bei Markion durch diesen horizontalen Abstand schwierig. Das s=k wird nicht direkt wie beim NT-Judaismus übernommen (die Hände sind meiner), sondern es findet ein gegenseitiges "Aufschaukeln" statt, das trotz der horizontalen Trennung beider Parteien eine Abhängigkeit zu erkennen gibt. In der Formation von s+s=k ruft das vordere das hintere hervor, und durch diese Stärkung und dem Aufbau des Hinteren wird auch wiederum das Vordere ausgebildet. Das horizontale Verhältnis steigert sich, aber die horizontale Trennung bleibt erhalten, bis schließlich Markion seine völlige Unabhängigkeit erreicht hat. Markion ist gierig nach dem vorderen, nimmt es aber nicht auf. Das principale (fürstlich/kaiserlich) bezieht sich nur auf das Bauwerk selbst und seine lokale Position, die keine direkte Verbindung zu vorne und auch nicht zu oben besitzt, aber nicht auf die Art und Weise seiner Entstehung. Es ist ein kaiserliches und fürstliches Bauwerk, das unter widrigen Umständen erbaut wurde, aber im Gegensatz zum Evangelium eine massive und fleischliche Konstitution aufweist (eig ref Ipse Se/AT-NT/s/i), die unter Anwesenheit des Evangeliums trotz horizontaler Trennung das Gesetz einhält.

Im alten Äon, in dem sich Markion noch befindet, kann das s=k nicht wie bei Lukas direkt übernommen und ersetzt werden, sondern es ruft dort, wie bereits erwähnt, aufgrund seiner bösen Form der Dornen trotz des guten Inhalts der Feigen - das Evangelium und die Vorschrift/NT in s=k - den bösen Inhalt oben hervor, das mit Böse/NT bezeichnet wurde, wenn das s=k ausgehalten und mit Arbeitsaufwand nach oben hinaufgestellt wird. Bei Markion wird nun dieser Prozess so gesteigert, dass der obere böse Inhalt (Böse/NT), der sich dadurch sehr stark anfüllt und bereits vorher verfestigt hat, die Macht und Kraft gewinnt, von oben aus in einer eigenen vollzogenen Tat als selbst verwirklichte geistige Absicht das untere s=k für sich einzunehmen. Es entsteht das massive Bauwerk (opus), das sich aus dem vorderen (eig ref Ipse Se/AT/s=k/i) und dem oberen Bösen/NT (eig ref ipse se/NT/s/i) unten zusammensetzt und sich erst dann von vorne distanziert, wenn es weiter eigenständig und getrennt von allem gesteigert wird: eig ref Ipse Se/AT-NT/s/i. Das bedeutet, dass ganz am Anfang von dem s=k das s durch das nach unten gekommene NT/s abgespalten wird, bevor es dann an Ort und Stelle noch gesteigert wird. Durch diesen Vorgang wird der ATliche Schöpfer gefangen genommen und in seiner abgekapselten Zelle (cellula creatoris) durch das untere NT/s aufgrund seiner formalen Eigenschaften an seiner Position gehalten und verstärkt.

Genau dieser Prozess findet ohne die mkn Steigerung auch in der lk Kreuzigung statt, wenn es in Lk 23,38-II heißt:

ἧν δὲ καὶ> <ἐπιγραφὴ ἐπ' αὐτῷ· | ὁ βασιλεὺς τῳν Ἰοθδαίων οὗτος>.

Es fand statt/(von oben nach unten) aber auch/(bez beides: eine Aufschrift bei ihm)> <eine Aufschrift/(ref ipse se/NT/s/i) bei/(bez Aufschrift) ihm/(Jesus/oben): | der König der Juden/(zug: ref Ipse Se/AT/s=k/i) (als) dieser/(lokal horizontal und vertikal abgegrenzt)>.